ブログ:和裁屋日記

ブログ一覧

帯について⑩(八寸名古屋帯)

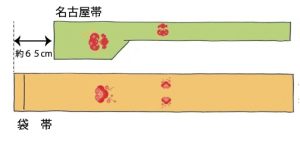

名古屋帯の仲間で、八寸名古屋帯(かがり帯・袋名古屋帯)と呼ばれている帯があります。

布幅が30~31cmで綴織・博多織・絽・絽綴・紗・紬などの名古屋帯地で、耳端を合わせてかがります。

生地が柔らかい場合には、好みによって垂のみに垂裏側に帯芯を綴じ付けて入れます。ポイント柄の距離や長さは、先回の名古屋帯と一緒です。八寸帯の垂先は、ほとんどの場合、「わ」のままにし、織り留め(かいきり線)を合わせる方法です。先回の名古屋帯と同様、全体の各寸法バランスをよく確認して垂先を決めることが肝要です。かがる方法は主に以下の3種類です。

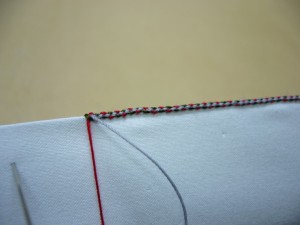

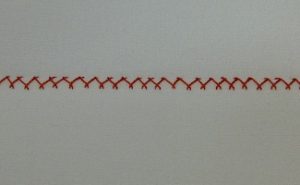

・巻きかがり

・スカラップかがり

・俵(蛇腹)かがり

かがる箇所は主に以下の3種類です。

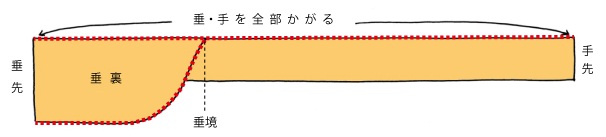

・総かがり(全かがり)

垂と手と全部かがります。堅い帯など、手の部分を二つ折りにしにくい帯は総かがりがおすすめですが、好みで手幅を太くすることはできません。

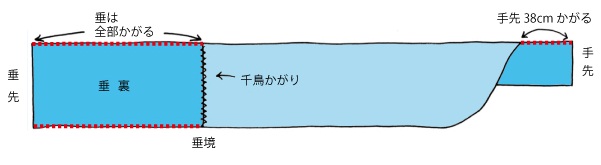

・松葉かがり

垂は全部、手先から38cm位かがります。胴に巻く部分はお好みで太くできます。

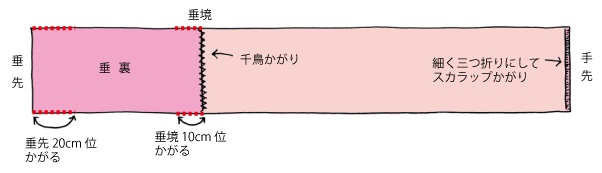

垂境には、千鳥かがりをします。

・帛紗かがり(夏かがり・トンネルかがり)

垂先から20cm位、垂境は10cm位かがり、手先は細く三つ折りにしてスカラップかがりをします。手全体をお好みの幅に二つ折りにして締めることができます。

帯について⑨(形を変える名古屋帯)

今回は、名古屋帯の仕立て方を紹介します。

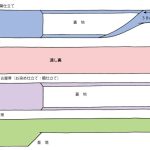

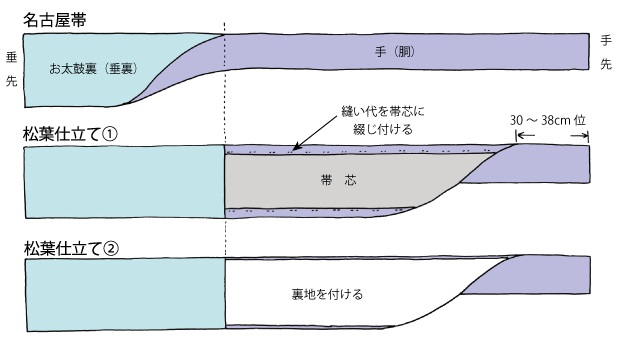

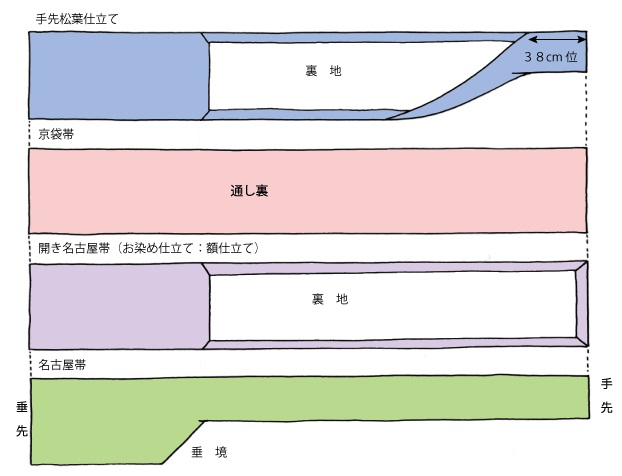

・松葉仕立て

開き名古屋帯の手先38cm位を二つ折りに縫い合わせた帯です。胴に巻く部分はお好みの幅に折って締めることができます。手の裏側は、裏地を付けるか、縫い代を直接帯芯に綴じ付ける方法があります。

・京袋帯

長さと幅は開き名古屋と同じです。京袋帯も一重のお太鼓で、手幅(胴)を好みに広く折ることができます。裏地は垂先から手先まで共地や通し裏を使用します。名前が袋帯と付いていますが、一重太鼓の袋帯の短い帯です。

・開き名古屋帯(お染め仕立て:額仕立て)

長さは名古屋帯と同じですが、垂幅と手幅が同じです。一重のお太鼓で、手幅(胴)を好みに広く折ることができます。手の裏側は、裏地を付けるか、縫い代を直接帯芯に綴じ付ける方法があります。

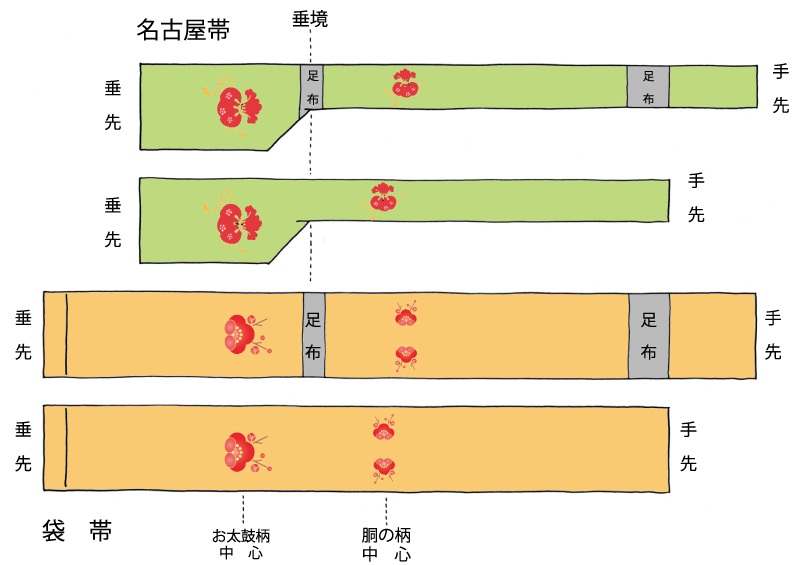

以上の仕立て方の違いを、通常の名古屋帯と比較したものが以下のようになります。

その他の仕立てのオプションとして、下記のようなこともできます。

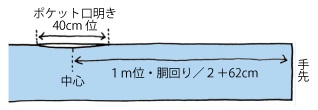

・ポケット付き

普通の名古屋帯で、帯板を入れて張りを持たせるためにポケットを付けます。手先からポケット中心までは約100cm(胴回り/2+62cm)で、ポケット口明きは、40cm位です。帯板を入れずに、もう少し大きく開けてハンカチを入れるためにポケットを付ける方もみえました。

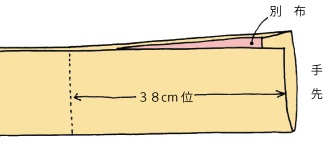

・手先比翼仕立て

松葉仕立ての逆で、通常の名古屋帯の手先38cm程度、広がるように比翼仕立てにすることです。

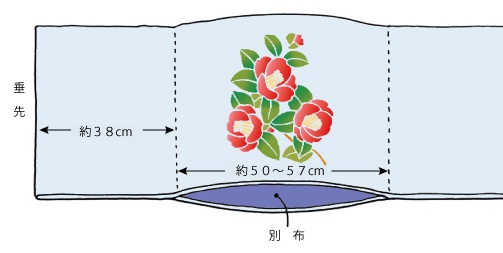

・二重太鼓トンネル仕立て

お太鼓部分の表生地と裏生地の間に別布を付け、トンネルのように口を開けることにより、一重太鼓に締めて二重太鼓のように見せられる仕立て方です。垂裏の織り方や色目などによって袋帯の二重太鼓のように見えない場合があります。

帯について⑧(名古屋帯の寸法)

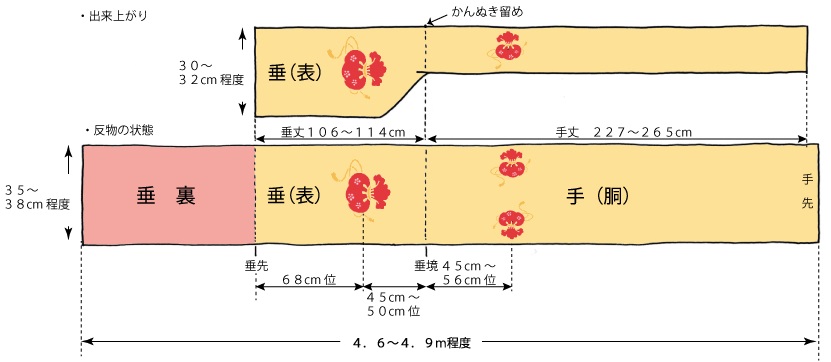

先回のおさらいにもなりますが・・・・名古屋帯の各寸法を詳しく。

名古屋帯もきものを止めるベルトのようなものです。トータル3.6m位の布を体に縛って巻き付けます。各部分の寸法にはどのような体型の方が締められても変わらない寸法と、体型によって変化する寸法があります。

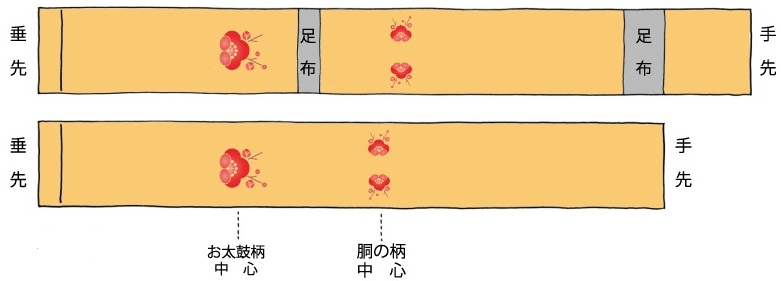

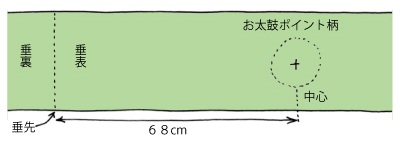

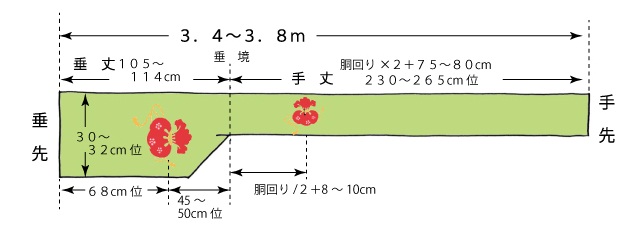

上の図のように、変わらない寸法は、垂先からお太鼓柄中心までの距離68cm位と、お太鼓柄中心から垂境までの45~50cmです。

体型によって変化する寸法は、垂境から胴の柄中心までの距離です。この距離は、お腹の中心に、胴の柄中心が来るようにした場合の長さで、この距離の計算式は、胴回り/2+8~10cmを目安にします。胴回りとは、きものを着る時、体型のくぼみを補正し寸胴(ドラム缶体型)にして着るものとしていて、体型で一番太い箇所になります。その他、垂境から手先までの距離(手丈)も体型に合わせます。その長さは、胴回り×2+75~80cmを目安にしています。

帯地の長さはおよそ決まっていますので、計算式などを参考にして、少々手丈が足りまい場合は、垂丈の許容範囲内で短くし、垂境を移動させ、胴柄(前)のポイント柄までの距離と手丈を長くします。

連続した柄の全通帯や六通帯は、ある程度融通が効きますが、ポイント柄のものは、その辺りの長さはシビアになってきます。(※あくまでも目安の計算式です。実際に締めていただいて測ることを心がけています。)

ある程度長い分には畳み込めばよいのですが、短い場合には下図のように足し布をして長くする必要があります。

【名古屋帯の直し物】

・芯取り替え

以前紹介したものでは、お祖母様の名古屋帯に垂境と手先へ足し布をした名古屋帯や、お年を召した方で芯が硬いし重いとのことで、帯芯取替をしたことがあります。全く逆の芯が柔らかいので、硬い芯に変えたこともあります。

・丈直し

名古屋帯でも、丈の短い物に足し布を足して長くすることができます。お太鼓結びでは、袋帯は二重で名古屋帯は一重です。お太鼓(垂丈)の長さは違いますが、ポイントとなる寸法は同じように考えています。下図は、その比較したものです。袋帯と同様に手丈が短い場合には、手先きで継ぎます。お太鼓のポイント柄から胴のポイント柄までが短い場合には垂境で足し布を足すことができます。

名古屋帯の帯芯に真綿を薄く引くことがあります。

・帯芯について

名古屋帯の帯芯は、袋帯と比べやや厚手・堅めのものを使います。帯芯の種類は、千差万別で新モスのように薄いものから、帆布のような厚手もの、縦糸に絹、横糸に綿の糸で織ってあるもの、100%絹のもの、毛織芯、起毛芯、夏帯の絽など透ける帯に使用されるカラー芯や軽涼芯などなどあります。

帯について⑦(名古屋帯について)

今回からは名古屋帯についてです。

名古屋帯が考案されるまで女性の帯は丸帯や腹合わせ帯(現在の袋帯のようなもの)など、胴の部分で二つ折りにして締めていたものが、大正時代後期に名古屋地方で考案された現在の名古屋帯は、腹合わせ帯と半幅帯を合わせ備えた帯として「文化帯」とも呼ばれ流行しました。

名古屋帯地の織物では紬や博多織、花織、紗や絽、有職文様や刺繍の施してあるものなどがあります。また、塩瀬羽二重や縮緬などに友禅染めや紅型などの柄を染めてあるものがあり、絹・麻などの他に、特殊なものでは和紙を柿渋でコーティングして織ったものなどもあります。

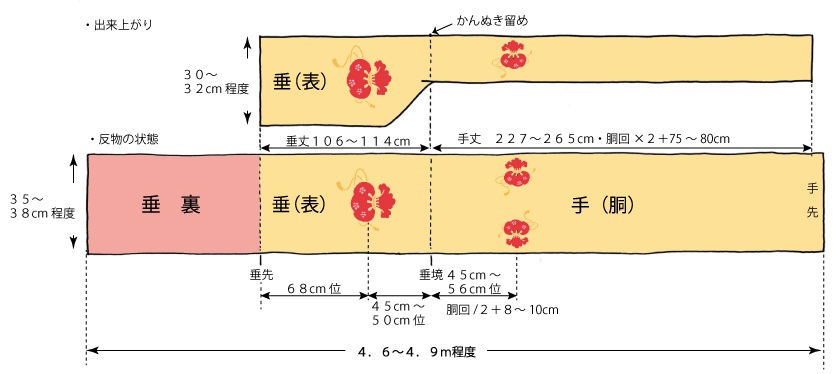

名古屋帯の反物の幅は35cm~38cm程度、長さは4.6~4.9m程度です。袋帯と同様に全通柄・六通柄・ポイント柄の物があります。

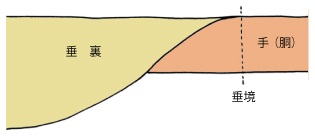

下図のように、お太鼓の部分を「垂:たれ」、その長さを垂丈、垂れの先を垂先といいます。お腹に巻く胴の部分を「手:て」、その長さを手丈、手の先を手先といいます。垂境は、出来上がりで垂の広がっている部分と、手で垂幅の約1/2幅に縫い合わせてある部分との境目で、名古屋帯を作るのに重要なポイントの一つです。

出来上がりの垂幅は30cmからで、体型によって1~2cm程度広くします。手幅(前)は、垂幅÷2を基準にしますが身長や年齢などによって加減します。例えば、高身長の場合は手幅(前の幅)をお太鼓幅/2より広くします。長さは体型によって変わります。

袋帯は二重にお太鼓を締めますが、名古屋帯は一重に締めます。名古屋帯の垂先から手先までの長さは3.6m位で、袋帯と比較すると65cm位名古屋帯が短くなります。

垂先の決め方

名古屋帯は体型によって、手丈など各部分の寸法が変化しますが、垂丈・垂境や手丈などの各寸法の起点となるのが垂先です。また、ポイント柄の名古屋帯は垂先・垂境の位置によって締めにくくなる場合もあります。垂先は、織り留め(かいきり線)がある場合や、垂(お太鼓)柄中心から決める場合があります。また、垂先を「わ」のまにする場合と、摘んで縫う場合があります。垂先に落款(作家の印)などがある場合などもあります。垂裏の長さ、ポイント柄中心から垂先の距離、垂丈・手丈などをよく確認して垂先を決めます。

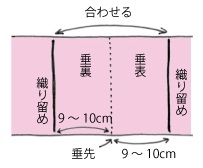

1.垂表と垂裏の織り留め合わせる場合

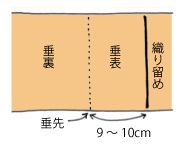

2.織り留めの9~10cmのところを垂先とする場合

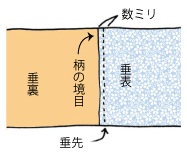

3.垂表の柄端から数ミリのところを垂先とする場合

4.お太鼓ポイント柄中心から測って垂先を決める場合

5.垂先を縫い摘む場合

垂丈について

垂裏の長さを確認し、垂先から垂丈106~114cmのところを垂境とします。ポイント柄のものは垂先からお太鼓柄中心までの距離が68cm位で、お太鼓柄中心から垂境までの距離が45~50cm位です。これらの寸法は、体型にはあまり関係ありません。垂境から手柄中心(前柄中心)までの距離は、胴回/2+8~10cmを目安にします。以前は標準で45~47cm位でしたが、最近は56cm位のものが多くなってきました。垂境の位置によって手丈も決まってきます。また、ふっくらした方でお太鼓柄中心から手柄中心までの距離が足らない場合は、垂境で足し布を継ぎます。

手丈について

垂境から手先までの距離を手丈と言います。手丈は227~265cm程度で計算では胴回×2+75~80cmを目安にしています。

日頃、これらの長さを測って、確認して仕立てを行っていますが、必ずしも当てはまるわけではありません。きものを仕事で使われていて、ご自分で着られている方で垂丈が98cmの方もいました。戦後、物がない時代では胴に一重しか巻かない方など、こだわってらしゃる方もみえますので、出来るだけ帯の締め方のお話を聞き、一番締めやすいものを見せていただけるようにしています。

帯について⑥(袋帯購入時の注意点など)

袋帯を購入される際に、一番気になるのが、きものとの柄や色目でしょうか。その次に注意したいのが、サイズです。締められるのかどうか、極端に短いものもありますので、店員さんに確認、または実際に締めてみましょう。

前回、袋帯の寸法より計算した出来上がりの長さは以下の通りになります。

- 胴回り80cm以下・・・4m10cm以下

- 胴回り85cm・・・・・・4m20cm位を目安

- 胴回り90cm・・・・・・4m30cm位を目安

- 胴回り95cm・・・・・・4m40cm位を目安

- 胴回り100cm・・・・・・4m50cm位を目安

(上記、絞め方によっては+-20cm位。ポイント柄の場合はその他細かい寸法に注意)

そして一番やっかいなのは、表と裏のつりあいです。袋帯のほとんどは、表生地と裏生地が縫い合わせてあります。帯を広げてみて、畳んであった折り山に注意してみてください。手で触って妙にボコボコしているものは、修正可能なのか、直してもらえるのか、店員さんに聞いてみるのがよいでしょう。

私たち仕立屋では、仕事の依頼があると、長さを測り、お客様の体型から、全通柄、六通柄・ポイント柄などで、およそ締めることができるかを判断します。傷や汚れがないか検品をし、表と裏のつりあいも確認します。この時点で締められないもの、傷・汚れがあるもの、つりあいの悪いものは、呉服店で確認をしていただいたり、直接持ってこられたお客様に対しては説明をさせていただいています。その後、布生地を整えるために、アイロンで地直しを行います。地直しは袋帯に限らず、仕立ての最中や、その後にも生地の縮みを防ぐために行います。しかし、耳端縫いされている袋帯は、表と裏の素材や織り方によって伸縮率が極端に違い、どちらかがとても縮んでしまうもの、例えば表生地が縮んでしまう縮緬、裏生地がほとんど縮まない紬といった組み合わせは、つりあいが狂ってしまう恐れがあるので極力アイロンを当てないようにします。表裏耳端縫いをしてある状態で販売されている以上、こういった問題は起こってしまいます。また、織り方や織り糸の種類によっては撥水加工を施して縮んでしまうものもあります。つりあいの悪さを修正するのには、端縫いを解き、地直しをして端縫いをしなおす方法しかありませんが、本袋帯の場合は、縫い目がないので修正はできません。

私の経験ですが、以前、呉服店より表生地と裏生地を縫い合わせるところから仕立てる袋帯の依頼がありました。通常の温度のアイロンで生地の地直しをし、両端を縫い合わせ、帯芯を入れ仕立てをしました。その後、呉服店がお客様の要望で仕立て上がった帯に撥水加工を施したため、表生地が縮んでしまい裏地がゆるんでしまいました。修正しましたが、それ以来、端縫いから仕立てる袋帯の地直しは、当て布に霧吹きを吹いて、スチームアイロンで、ゆっくりじっくり時間をかけて縮めます。どのくらい縮むのかと1m間隔に糸標を付けて測ってみたら、3cm程縮んでしまったものもありました。全ての生地が縮むわけではありませんが、表と裏生地の組み合わせによって差が生じます。帯類に限ったことではありませんが、地直しは重要な作業です。

袋帯の直し物について

長年締められている袋帯で、表生地と裏生地の素材が違うことや帯芯が縮んで、波打つほどつりあいが悪くなってしまうケースがあります。そのような帯は端縫いを解き、それぞれしっかりとアイロンで地直しをし整えてから、仕立て直しすることができます。

丈が短い場合

手の長さが足りない場合、少しならば手先の柄の境目で継ぎ足すことが出来ます。とても長さが足りない場合、特にポイント柄の帯はお太鼓の柄と胴の柄(前柄)の間の垂境でも継ぎ足しすることができます。