袋帯の解き仕立て直し(だぶり直しNo.2)

今まで袋帯について何件かご相談をいただきました。その中の一例ですが、詳細な仕立て方を説明いたします。

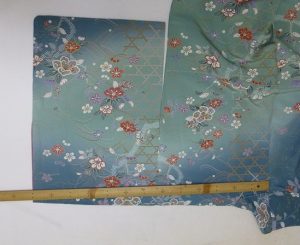

袋帯の検品をしてみると、

袋帯仕立て直し01袋帯の解き仕立て直し(だぶり直しNo.2)

今まで袋帯について何件かご相談をいただきました。その中の一例ですが、詳細な仕立て方を説明いたします。

袋帯の検品をしてみると、

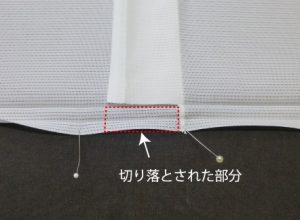

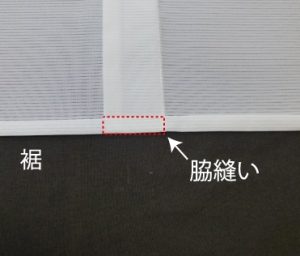

時間が経っているせいか、表・裏の縦横の糸の伸縮率が違うためか?表の幅が縮んで裏生地が出てしまっています。また、端縫いの糸が縮んでいるのか、裏地の丈が縮んでいるのか、表生地がダブっています。

相談に持ってこられる袋帯で、こんなにも裏地丈が縮んでいる物もありました。

端縫いがしてあるこの状態で、アイロンを使い、つり合いを直すのは大変難しく、直ったとしても時間が経つと元に戻ってしまいます。お客様に説明をしたところ、端縫いを解き、端縫いを直して仕立てることになりました。

和裁屋では、袋帯の解き・仕立て直し・芯入れ仕立ての手順は、以下のように行っています。

1.解き・・・両端のミシン縫いを外します。

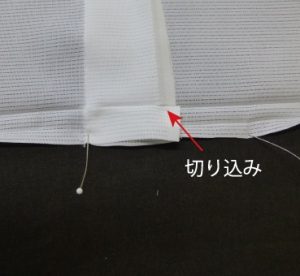

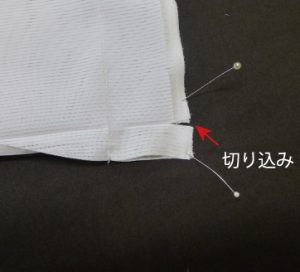

裏側にひっくり返して、ミシン縫いを丁寧に解きます。所々、糸に切り込みを入れ、糸を抜いてゆきます。仕立て屋さんの中には表生地と裏生地を引っ張って、糸を裂く方もいますが、生地が傷んでしまったり、最悪、生地が裂けてしまいますので、糸を抜いて解いてゆきます。注意していることは、刃物の鋏を使うのは必要最小限にして慎重に解いてゆきます。

いつも行っているのは、解く前に織り止め(垂先・手先にある太い織り線)の位置に糸標を付け、解いた後に丈を比べています。裏地が15cm(4寸)も縮んでいる帯もありました。

2.地のし(地直し)・・・生地のねじれ等を直します。

表裏を解いたら、正絹(絹100%)の帯地の場合は、生地を整えるために当て布の上から霧吹きを掛け、じっくりとアイロンで地直しをします。出来上がっている帯などは、端が延びていたり、生地がねじれている帯もあります。表地・裏地両方とも時間を掛けて、歪みを直し、アイロンを掛けます。(化繊等では極端に縮んでしまったり、変化してしまう場合がありますので、アイロンは当てない、または、必要最小限の地のしをします)

以降、1つの作業を行った後には、縫い目やつり合いなどを整えるために、必ずアイロンを掛けるという仕立て方をしていますので、作業中に生地が狂って縮まないように、初めの地のしは、しっかり丁寧に行っています。

3.綴じ

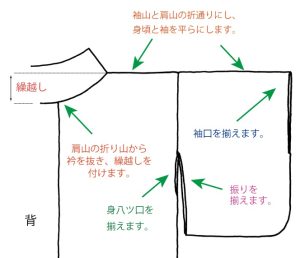

生地が整ったら、少々裏側を張らせ、待ち針を打ちます。

元の縫い目を確認しながら両端を、綿の糸で綴じます。

4.標付け・ミシン縫い

表、裏の縫い跡や汚れなどを考慮して、ミシン縫いをします。

縫い方はケースバイケースですが、元の縫い目を目安にしたり、標を付けたりしてミシン縫いをします。

今回の裏地幅が出ていた帯は、元の縫い目が出てしまわないように、表帯幅に合わせて縫ってみると、裏地の元の縫い目が2~4mm程度ずれました。結構、幅が縮んでいましたね。

5.縫い目を整える

縫ったところをアイロンで整えます。

縫い代の厚みで、当たりが付かないようにボール紙を敷き、鏝で押さえ縫い割りにします。

6.表からアイロンで整える。

表側に返し、状態をチェックしながらアイロンを掛け、帯全体を整えます。

7.芯入れ

再度裏側に返し、垂先を縫い、霧吹きで縮めた帯芯を、帯幅で裁断し、少々帯芯に緩みを入れながら待ち針を打ち

帯芯を綴じてゆきます。

8.アイロン掛け

手先から表に返し、帯芯と帯地のつり合いなどを確認し、帯全体をアイロンで整えます。

9.手先の本ぐけ

手先の帯芯を整え縫い代に綴じ付け、手先を一針ずつ本ぐけをします。帯の生地は硬いので、連続して本ぐけをすると、斜め針(生地と生地の間に斜めに糸がわたる針目)となり、力が加わったときに糸が切れてしまうので、一針ずつ本ぐけをします。

10.仕上げ

最後に、仕上げをして完成となりました。

時間が経って、生地が大きく変化しないように何度もアイロンを掛け、生地の状態を整え、つり合いを確認しながら仕立ててゆきます。

なお、解き仕立て直しをする場合、元の帯幅より若干細くなる場合があります。また、元の端縫いの状態や、時間が経っている等の生地の状態によって、出来ない場合がありますのでご了承ください。

余談ですが・・・・

以前、仕立て上がった帯に撥水加工(ガード加工)をしたところ、表地が大変縮み裏地が手先で吹き出してしまい、仕立て直しをしたことがありました。こんな経験を踏まえ今は、袋帯の解き仕立て直しの場合や、表裏生地の端縫いから行う帯の仕立ては、初めの地のしのは、霧吹きと併用して、時間を掛け、できる限り帯地を縮めながら整える工夫をしています。