最近多くなってきている「仕立て直し」

早いもので、平成29年がスタートしてもう2月半ばになりました。先日、豊橋市では鬼祭りが行われ、この鬼祭りが終わると春になると言われています。しかし、立春も過ぎたと言うものの、梅の花が咲いているところもあれば、雪が降っている場所もあり、まだまだ春は遠いのかな?とも思ったりしています。

さて、最近、裄直しなどの寸法直し、長襦袢の半衿掛けなどの仕事が多いですが、仕立て直しも多くなってきています。

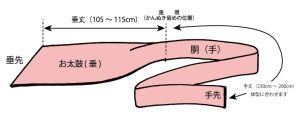

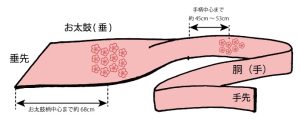

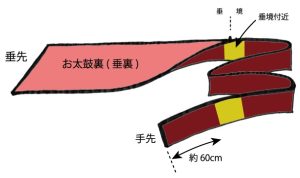

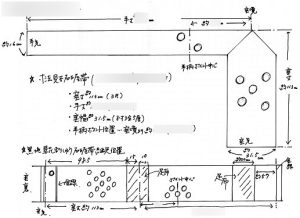

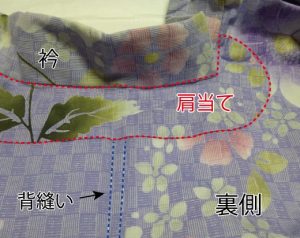

先日では、仕立て上がった振袖・長襦袢・袋帯を持ってお母様がお越しくださいました。お母様の姉妹が着て、今度は娘さんが着ることとなり、身長も、体型も似ているのでそのままでも着られそうなのですが、裏地などの汚れが目立つのと綺麗にして着せてあげたいとのことで、洗い張り(解いて生地を洗うこと)をして、裏地取り替え・仕立て直しをしました。

以上の内容の振袖仕立て代(振袖仕立て代・洗い張り代・裏地代・縫い跡の修正代等を含め)は、合計で10万円程度です。(※染み抜きや修正箇所等によって仕立て代は変わります)

私が七五三と成人式に着た着物は、息子2人とも着ています。息子達の着た姿を見ると、嬉しくもあり、頼もしくもあり、私が二十歳の頃のこれからの大きな希望と不安が入り交じった気持ちも思い出し、息子達も同じ気持ちかな・・・なんていろんな事を思ったりしました。

日本にはいろんな通過儀礼があって、和服は深く関わっています。親が着たものを、その子供が着る。親の気持ちが衣服に宿って、「がんばれ~」とか「立派な成人になってね」とか、子供が着ることによって伝わるような気がしますね。20年以上の前の衣類が、次の世代でも着ることができ、リメイク・リフォーム・リサイクルできる和服は、世界でも珍しいのではないのかな??

以前、テレビで成人式の様子をニュースで放送していました。ある女性の新成人が無地の振袖を着てインタビューに「お母さんが着た振袖です。無地の振袖の方が他の人と違って目立つから、着ることにしました!」と答えていたことが印象的でした。成人式全体の様子も映像が流れましたが、仕立て屋の仕事をしているせいか、男性の羽織袴もなんか・・・・・殆どが柄が同じに見えてしまいます。

以前のブログにも載せましたが、七五三でも同じように感じてしまいます。(七五三の以前のブログはこちら)成人式も七五三の延長のような・・・・・一つ一つの着物を見ていれば、蛍光色っぽい花が全体に散りばめられていて、可愛いく豪華に見えますが、同じ雰囲気の柄が集まると、見栄えがしない気がします。昔の方が日本の色を使い古典調柄をあしらったものが多く、それぞれが主張していたようにも思えます。

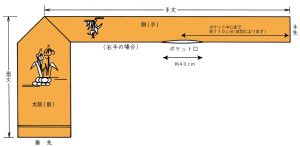

また、別の日には、喪服と長襦袢を持って来られた方がいました。嫁いだ時に持ってきた喪服ですが、今まで一度も着ていなく、躾も付いている状態でした。近々着られる予定があるので、はおってみたら幅が狭くて・・・・と相談に来られました。

見てみてみると・・・・・

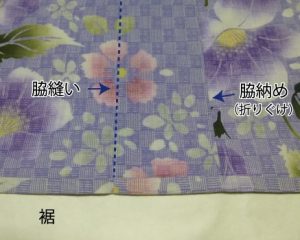

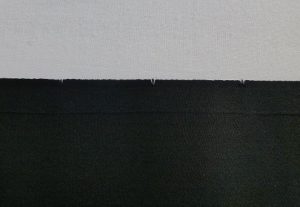

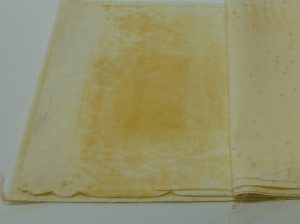

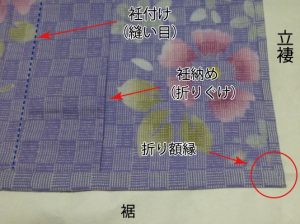

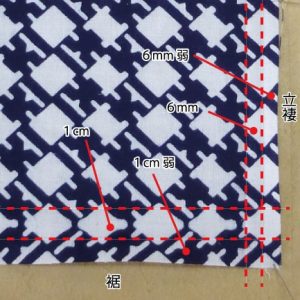

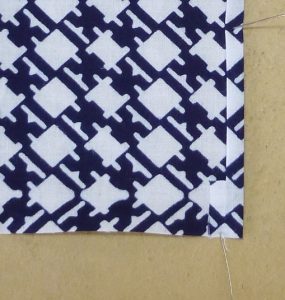

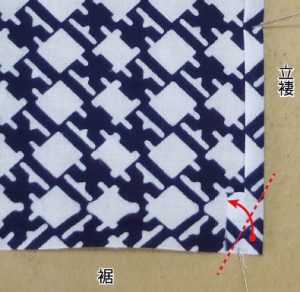

喪服ですので、一度も着ていなくても身幅を広げる場合、縫った跡(標)や折り跡が出てしまいますので、その跡を目立たなくする修正が必要

裏地は時間が経っているため、黄ばみが出ているので、取り替えた方が良いのでは

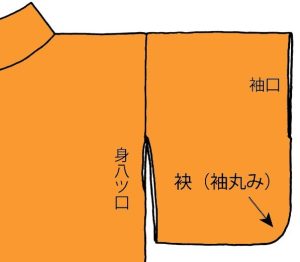

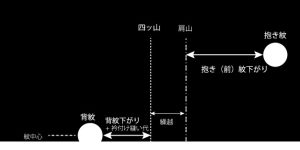

体型が変わったために、身幅(脇)のみの寸法直しでは着やすくならない。衽幅や抱き幅などの寸法直しが必要かと思われる。

身丈も短く、また、袖丈が長い。

縫い跡修正と着やすい幅直し、袖丈直し、裏地取り替え等という方法もあるが、殆ど解いてしまうため、仕立て直しとの価格の差はあまり無い

仕立て直しの方が、一から仕立て直すので部分寸法直しより、きっちり仕立てることができる。

と、説明させていただき、縫い跡修正、裏地取り替え、仕立て直しをさせていただきました。縫い跡の修正は、染み抜き屋さんにお願いしていますが、昔の喪服の生地は染めも織り糸もしっかりとしていて、綺麗に修正できました。

以上の袷喪服の仕立て代(仕立て代・裏地代・着用時に見える箇所の上前の部分と裾の修正等を含め)は、6万円程度でした。(※染み抜きや修正箇所等によって仕立て代は変わります)

最近、喪服の仕立ては海外で行っており、私たちの所へは殆ど来ません。今、作られている喪服の生地は、全てではないですが以前よりだいぶ薄くなったものが多くなっているように思います。そのような喪服の生地を仕立てる時に注意しなければならないのは、一度縫ったら、伸びてしまい、染料がはげてうっすらと白くなってしまうので、縫い直しができません。そして、この様な生地は幅を広げたり、丈を直すという仕立て直しは無理かと思われます。

また、和裁組合の研修会で、紋屋さんの講演があったのですが、現在の喪服の生地は、「カラスの濡れ羽色」のように黒色をよく見せるために、ワックスを掛けるそうです。なので、紋入れの際には染料が乗らず、一度ワックスを取ってから、紋を入れるそうです。

今でも、しっかりと織り糸から吟味して、古くから伝わる技法で柄を染め、作り直しを考えた反物もありますが、反面、デザインのみに目が行ってしまいがちな、反物(きのも)もありますね~

-261x300.jpg)