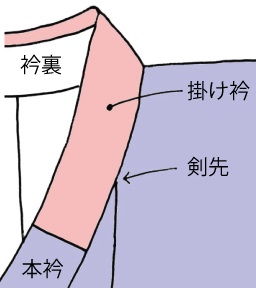

女物大島の掛け衿

現在、着物には掛け衿という本衿(地衿)の上にもう一枚、共地の布が付いています。

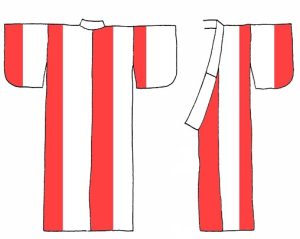

女物袷着物の掛け衿

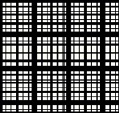

掛け衿の役目は本来、布の補強と汚れたら掛け衿を取り外し、洗ったり出来ます!という布です。半纏や時代劇によく出てくるパターンで、娘さんが着ている黄色地に格子の着物の衿に、黒繻子が付いているのを見かけたことがあると思いますが、同じ発想ですよね。昔はクリーニングも無かった時代で、洗うと言えば「洗い張り」だったんでしょうね~。だからよく汚れる首回りの掛け衿を、簡単に取り外せる工夫をしたのでしょうね。

私が仕事を始めた20数年前までは、反物を裁断する時に、掛け衿を交換するように、二枚取る裁断法がありました。

女性物の掛け衿

地方などによって変わりますが、女性物着物の掛け衿の長さは、着物の種類によって変えています。浴衣は剣先から約10cm程度を目安に(背からの長さは45cm程度)、着物(袷・単衣)となると浴衣より少し長めで背からの長さは48cm程度です。衿肩明きや繰り越しが大きい場合や、反物の長さが短い場合はこの限りではありませんが、このくらいを目安に仕立てていました。でも、最近ではもう少し長めで50cm程度が多いようです。昔の着姿は帯揚げの上に掛け衿先が見えていた方が多く、現在は長めになったために掛け衿先が見えない着姿を見るようになりました。

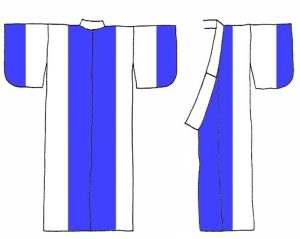

男性物の掛け衿

男性の着物は、女性物と比べ剣先が高く(衽下がりが短い)、掛け衿の長さは40cmちょっとでしょうか。

仕立て方について

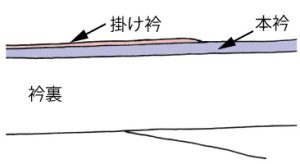

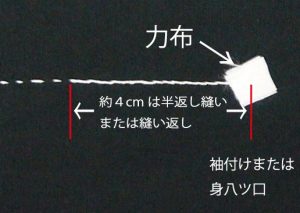

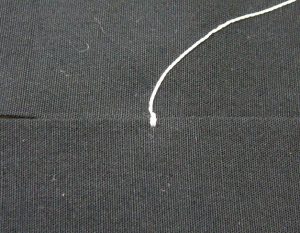

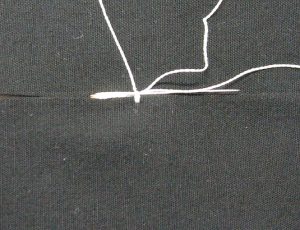

・別付け別納め

地元の呉服屋さんで一軒、きものの掛け衿を「別納め」にして下さいという指示をしていたお店がありました。長襦袢の半衿のように本衿の上にのっているように付けます。衿裏側から見ると下のイラストのようになります。掛け衿のみが取り外せます。私たちはこの掛け衿の付け方を「別付け・別納め」と呼んでいます。バチ衿、棒衿でも別納めの場合、本衿を出来上がりにくけ付け(納め)てから、掛け衿を本衿にくけ付け(納め)ます。

浴衣以外の着物の場合、本衿を身頃に付けてから、掛け衿先を縫い付け、本衿付けの根元に掛け衿をくけ付けます。(別付けといいます)

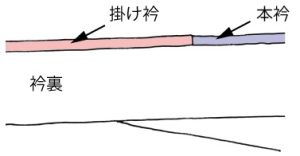

・別付け束納め

現在、着物の掛け衿で多いのは、「束納め」です。仕立ての最後に本衿を掛け衿で包み、衿裏と表衿(本衿・掛け衿)を本ぐけします。この方法は「別付け・束納め」とよんでいます。

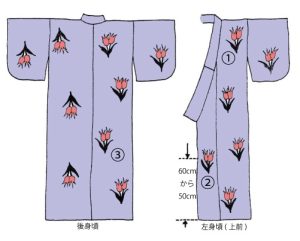

・束付け束納め

それに対して浴衣は、本衿に掛け衿を綴じ付けてから、掛け衿と本衿を一緒に身頃に縫い合わせ、衿幅で折り返し、掛け衿で本衿を包み一緒に身頃にくけ付ける(納める)方法で、この方法を「束付け・束納め」と呼んでいます。

現在、自宅で掛け衿を外して、掛け衿だけを洗って(染み抜き)、そして掛け衿を縫い付けるという作業をする方が殆どいなくなりました。着物もクリーニングする時代で、手軽に丸洗い出来てしまうので、こんな仕立て方に変わってきたようですね。

半衿について

長襦袢の半衿

長襦袢には正絹(絹100%)や化繊物の半衿を付けます。白や刺繍が施してある物、ビーズで出来た物やバイアスに織った物もあります。男物のように色が付いた物など様々な物が出回っています。

長襦袢の「ジュバン」の語源はポルトガル語の下着を意味する言葉といわれています。昔、肌が直接触れる襦袢の衿には、手ぬぐいを縫い付けたそうです。時間が経って、お洒落に、粋な半衿が出回るようになりました。呉服店の名前で「えり○○」とか看板で見かけるかと思いますが、昔は半衿やさんだったケースが多いと聞きます。