ブログ:和裁屋日記

ブログ一覧

繰越について②

・繰り越しとは

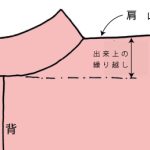

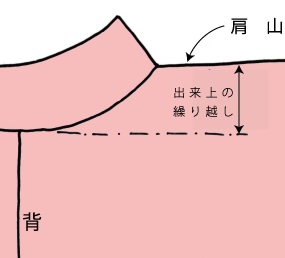

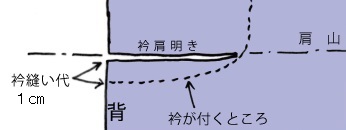

上図のように平らな場所で前身頃と後身頃の裾を合わせ、山になるところが肩山で、肩山からどれくらい深く衿が付いているかというのが繰り越し寸法です。明治時代頃までは、繰り越しは付いていなかったと言われています。

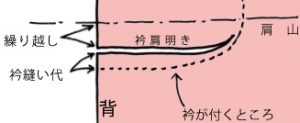

衿肩明きでもそうでしたが、繰り越し寸法も2種類の寸法表示があります。私のところでは呉服店の仕立てをする際の寸法伝票には、肩山から衿肩明きまでの距離が示されていてます。出来上がりの繰り越しの距離は衿付け縫い代(1cm強)を加えた寸法となります。(衿肩明きについてはここから)

もう一つの寸法表示は出来上がりの寸法で示す場合がありますので、出来上がり寸法か、そうではないのかを確認する必要があります。

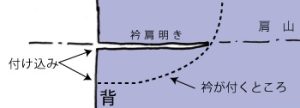

また、下図のように衿肩明きを肩山で切り、衿付け縫い代を1cm以上深くする「付け込み」という方法もあります。

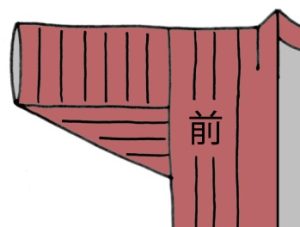

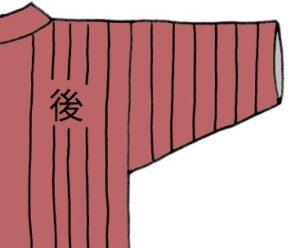

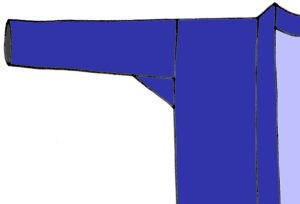

現在、女物には繰り越しを付けますが、標準体の男物や子供物には付けません。なので、下図のように繰り越し無しといっても、1cm強肩山より深く衿が付いています。

男性で肥満体の方などは、0.8cm程度から繰越を付ける場合があります。

繰り越しについて①

今から30年以上も前、私が和服裁縫の修行中、納品を任され名古屋の栄や駅周辺などへ、行っていました。仕事柄、どうしても着物姿が目に留まります。夕方の納品時には出勤前でしょうか、俗に言うスナックのママさんなどの「お水系」の方などがよく歩いていました。その姿は髪のセットや化粧以外にも、着物の着方、特に衣紋の抜き加減で、およそ区別できました。ぐーっと衿を後ろに抜いて、背中が見えていたように思えます。それに対して当時の一般の方、特に若い方の着方は現在よりも、それほど衿を抜かず、初々しく、きちっとした清楚な感じでした。着物の柄も当然ですが、着方によっていろんな事が表現できた時代であった様な気がします。

現在では、着付けの仕方が変わってきたのか、自由勝手に着ているのか、着方でその人を想像するのにわけがわかりません。先日、テレビで○○コーディネーター?と称する方の着物姿が目に留まりました。寸法が体型に合っていないのか、無理矢理衿を抜きすぎているのか、左右の掛け衿先が見え、背縫いが背中心に合っていないのか、掛け衿先の高さが揃っていない、ねじれたような残念な着方をしていました。テレビ局の衣装担当の方がちょっと直してあげたりしないのかな?誰も何も言わないのかなって思います。

四六時中、着物姿はどうしても目に留まってしまいます。テレビでは、さすがに演歌歌手の方は、いつも綺麗に着られていますし、落語家さんでも、きっちり寸法が合っているような着物を着ています。中には中古品なのか既製品なのか、寸法が全く合っていない着方をしている方も、目に留まってしまいます。

自由に和服を楽しむことは、私はとても嬉しく思います。でも、「いろんな意味があるよ!」って知ってもらえれば、もっと嬉しいです。

次回からは繰り越しについて細かく説明します。

袖の種類⑥

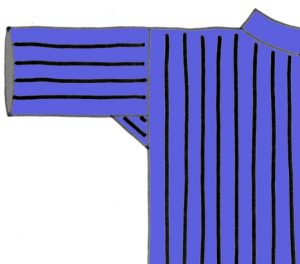

・モジリ袖

関東地方では「鯉口」または「ムキミヤ」と言われているようです。他にも地方によって「ネジポ」「モジリ袖」「三角袖」「トロン」「カモヤ」などという名前があるそうです。筒袖と同じであまり歴史は古くないようです。袖丈は42cm(1尺1寸)前後で袖口は13cm(3寸5分)位です。

・近代袖

近代袖は袖丈46cm(1尺2寸)前後の袂袖と同じですが、丸みが10cm(2寸6分)くらいにしたもので、昭和27年頃から着られています。「近代袖」といっても、丸みが大きく、元禄袖にとても似ています。今となっては聞かない名称です。

・鉄砲袖

鉄砲のようにほそい袖で、洋服の袖?に似た形です。野良着や法被などにも使われているようです。

・細袖

細袖は布を横に折って、袖付けに三角の襠布を付けた袖で「タテッポ」とも言うようです。

これまで紹介した袖の形の中には、同じような形なのに違った呼び名が付いていたり、区別が付かないような物もありますが、先人の方達が和服の使い方をイメージして様々な工夫をして、布地が無駄のないように仕立てて、名前を付けたように感じます。女物の場合、式服以外の街着・遊び着としての袖は、柄の大きさに合わせて袖丈を少し長くしたり丸みを大きくしたりするのも、小粋であり、かわいくもあり、お洒落な着物となります。また仕事着としては、料亭などで着物を使う場合には舟底袖であったり薙刀袖にします。野良仕事ならば筒袖や鉄砲袖、肌着は晒しで作る半袖や奴袖にします。着物の上に羽織る上っ張りなどにも、用途や使い方によって袖の大きさや丸みの形を変えて作るのもおもしろいでしょう。

参考資料

- 「知っておきたい和裁の知識」日本和裁士会編著

- 「日本和裁新聞」日本和裁士会発刊

- 「和裁教科書全巻」日本和裁士会発行

- 「わさい」愛知県和裁教授連盟発行

- 「新和裁全書」金園社発行

袖の種類⑤

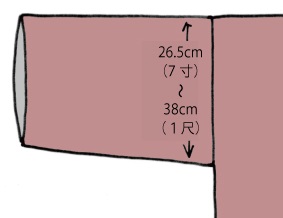

・筒袖(つつそで)

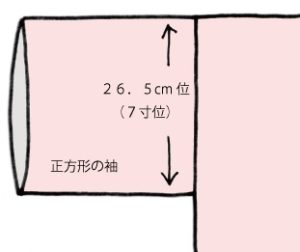

袂袖(たもとそで)と比べて動きやすく、作務衣等の仕事着の袖です。袖丈は26.5cm(7寸)~38cm(1尺)位です。

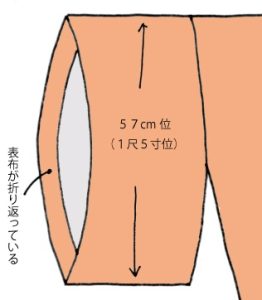

・大名袖(だいみょうそで)

現在、大名袖を見ることのできる和服は、初着(うぶぎ)のお宮詣り用に着る袖です。袖口は表布を裏側へ折り返して作ります。長襦袢でもこのように作る物もありますが、今では初着の袖のみ大名袖のように言われています。袖丈は57cm(1尺5寸)位です。

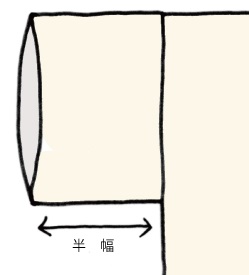

・半袖

晒し半袖は、晒木綿で作られている肌着襦袢の袖で、反物並幅を半幅にした短い袖です。袖丈は26.5cm(7寸)位です。

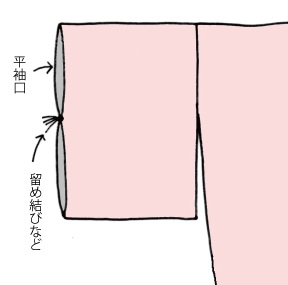

・奴袖(やっこそで)

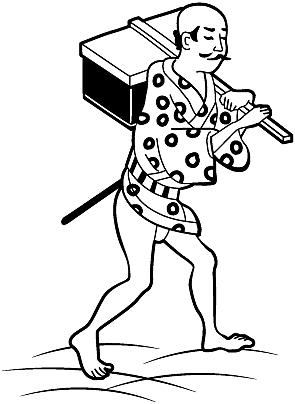

赤ちゃんが着る産着用の袖で平口袖です。袖丈と袖幅が同じの正方形の袖です。奴さん(江戸時代の武家の召使いで、大名行列では髭を生やして槍や箱を持ち大名のお供をした)の着物の形によく似ているところからその名が付いたと言われています。袖丈は26,5cm(7寸)くらいです。

参考資料

- 「知っておきたい和裁の知識」日本和裁士会編著

- 「日本和裁新聞」日本和裁士会発刊

- 「和裁教科書全巻」日本和裁士会発行

- 「わさい」愛知県和裁教授連盟発行

- 「新和裁全書」金園社発行

袖の種類④

・舟底袖(船底そで:ふなぞこそで)

舟底袖は船の底の形に似ていることからこの名前が付けられていて、袖丈は32cm(8寸5分)位です。昔は子供用の着物の袖として作られていました。それが第2次世界大戦当時、男性は国民服、女性は袖丈を詰めた30cm(8寸)前後の舟底袖を着るようになりました。活動的ではない袂袖(たもとそで)は社会から姿を消し、婦人標準服として舟底袖が一般に用いられました。

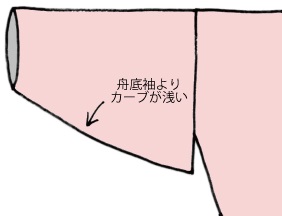

・薙刀袖(なぎなたそで)

薙刀袖は、かなり古くからあったと言われています。薙刀に形が似ていることから付いた名称と言われ、また、昔、薙刀の稽古に婦人が着たからとも言われていますが、真偽は不明です。袖丈は30cm(8寸)位です。どちらかというと舟底袖よりカーブの度合いが浅いイメージです。

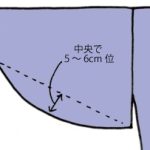

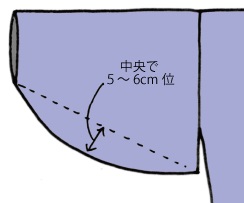

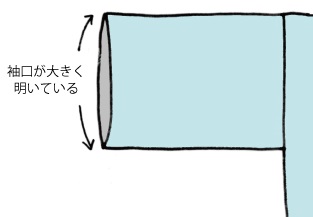

・平口袖(広袖)

長襦袢や半纏(はんてん)、丹前(たんぜん)など、袖口が大きく明いている袖口を平口(広袖)と言います。

長襦袢の場合は下のイラストのようになります。

参考資料

- 「知っておきたい和裁の知識」日本和裁士会編著

- 「日本和裁新聞」日本和裁士会発刊

- 「和裁教科書全巻」日本和裁士会発行

- 「わさい」愛知県和裁教授連盟発行

- 「新和裁全書」金園社発行