日本和裁新聞

28年1月1日号

平成28年1月1日に発行された和裁業界の新聞「日本和裁新聞:(一社)日本和裁士会発行」の記事で、手島会長新年挨拶文の中に

「和服(きもの)」の無形文化遺産登録への動きに際し、当会は積極的に参加していきます。(中略)きもの文化の将来を拓(ひら)き、「和服」に光を当てる契機ですので、何卒宜しくお願い申し上げます。

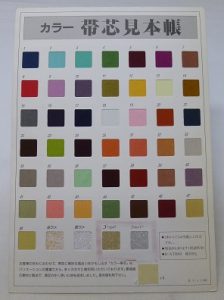

と、掲載されていました。一昨年、地元の組合では「和服を取り巻く上流から下流まで無形文化遺産登録に登録する動きがあるらしい」という報告があり、具体的に動き始め今回の挨拶文に掲載されたと思います。「上流から下流まで」というと、製糸・織り・染色・仕立てといった工程などを意味すると思われます。その工程の代表的なものは、絹糸では、小石丸(こいしまる)など純日本製の蚕があります。織りには大島紬・結城・西陣織などなど。染めは加賀友禅・京友禅・江戸小紋など、その地方の独特な織りや染めが数多く存在します。また、和服は絵画的な要素も多く含まれ、日本独特な四季折々の柄もあしらわれ、わび・さび、粋を表した文様があり、その柄一つ一つに意味があります。

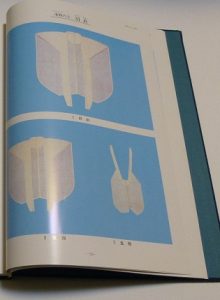

繭と生糸 大きい繭は中国産 小さいのは国産の小石丸

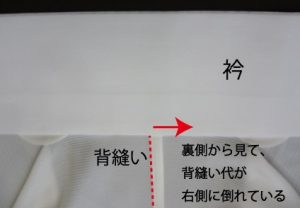

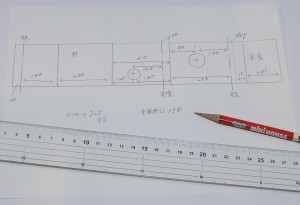

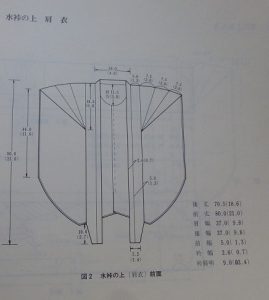

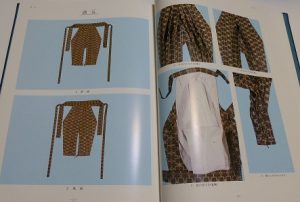

仕立てについては、縫い代を切り落とさず、布を無駄にしないことや、殆ど真っ直ぐに縫ってありますので、折り紙のように平らに畳むことができます。昔、「長屋暮らし」と言ったように、狭い居住空間でも箪笥には和服が収納できるといったことも、長い歴史の中で培われてきた日本人の生活の知恵です。そしてリサイクル性に優れ作り直しもできる「きもの」は、世界でも類を見ない衣類です。

昔、日本人が皆、和服を着ていた時代、反物は全て機(はた)で織っていて、大変貴重なものでした。始めにきものを作り、数回作り直し、次に羽織るものや子供物、その次には小物や赤ちゃんのおしめ、雑巾。最後には細く裂いて、紐や縄状に編んで襷にしたり、作業着の腰紐や背負い籠の肩紐にするなど、ボロボロになってから捨てる習慣が日本人には身に付いていました。その頃、女性の家事は掃除洗濯以外に、針を持ち普段着程度は縫うことができ、穴が空けば繕って着ていました。今のような丸洗いとか、生き洗いとかクリーニングはありませんので、縫った糸を抜いて解き、布を洗って、板に貼り乾かす「洗い張り」も家庭で行っていました。明治生まれの祖母は、洗い張りの板を持っていたのを覚えています。そんなことを思うと、和服にはモノを大切にする「もったいない」の知恵も凝縮されていますね。

今では、昔のようにボロボロになるまで着られる方は皆無で、染み抜き屋さんやクリーニング店に持って行けば、綺麗になります。きものの仕立てでは、世界中に網の目のように張り巡らされている物流のネットワークが発達して、「価格が安い」という理由などで、殆どの和服は海外で縫製されるようになってしまいました。今から20年くらい前に中国で和服の縫製が始まり、一時期は大量に日本から送っていましたが、今では人件費の高騰からベトナムが主流です。

第22回中部ブロック和裁指導者研修会にて

海外縫製についての講演

大きな体育館のような場所で、自動車の組み立てのように身頃・袖といったパーツに別けて仕立てをしています。ベトナムの人件費も高騰しはじめています。素材は絹糸の蚕は中国産が殆どで、紋入れなども海外でできてしまう時代です。これから、大きな企業は安いところを探して、世界中を転々とするのでしょうか?世界中を駆け巡ったあとには、国内には何も残らなくなり、流れ出てしまったものも消えてしまうような気がします。

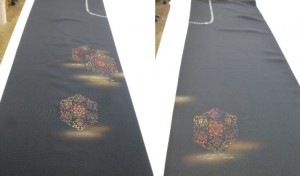

国内ではインクジェットプリンターで染色、ハイテクミシンといわれるミシン縫製、紋入れも判子のようなシルクスクリーン印刷というものも、出回っています。

和服をファッションの一部として捉えた場合、和服の形は洋服に近づき、形が変わってゆくのかもしれません。変化することは、「時代の流れ」と言われればそれまでですが、和服には長い時間を掛けた日本人の知恵が詰まっています。温泉に入って、浴衣を着てくつろいだり、お宮詣り・七五三・成人式・結婚式といった通過儀礼では、和服を着ればより一層「身が引き締まる」思いがしますし、和服を目にすれば「和む」時間を与えてくれます。

「和服を無形文化遺産へ」という動きは、始まったばかりかもしれません。このことがきっかけで、幅広い意味での「和服」を大切に、後世の日本人に伝えていってもらえたらと思います。