浴衣の仕立て②

先回は、浴衣の反物まで説明させていただきました。

【先回の補足説明です】

女物を中心に説明させていただきましたが、男物浴衣の反物の長さも女物浴衣の反物の長さも同じくらいです。男物は、お端折りせず着ますので、その分、短い身丈となりますが、後々女物浴衣にも仕立て換え出来るように、また、お端折りのない男物ですので縮んだら直せるように、男物を仕立てる際には、最大15cm位を目安に身頃に内揚げを入れ、その他の部分にも仕立て直しが出来るように縫い代を入れて仕立てています。(居敷当てと肩当てを取って、残りを内揚げに入れていますので、身長がとても大きい方の浴衣は、内揚げが少なくなります)

今回は、針目から説明いたします。

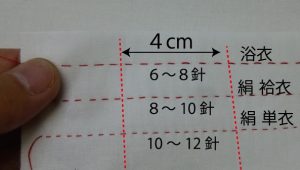

◆浴衣の針目

浴衣の真岡生地は、糊が効いていて、パリッとした生地です。絹物などと比べて厚手なので手縫いの場合、縫い目も絹物などと比べて少々粗い縫い目となりなります。真岡生地と比べ、絞りや綿紅梅、綿絽など高級浴衣生地は、薄地なので細かい針目にしています。(縫い目に規定について『和服裁縫「針目・縫い目」の話を』ご覧下さい。

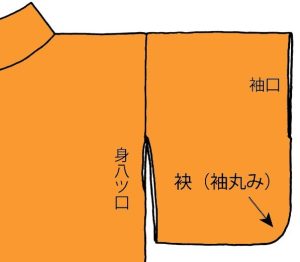

また、縫い代が幾重にも重なっている部分や、袖付けや衿先、脇止まり(身八ッ口)、裾など力が加わる箇所は半返し縫いや縫い返しをしています。

◆浴衣の地直し

ウール、麻、絹物などの仕立ては、地の目(横糸)のねじれ等を修正する地直し(アイロン掛け)をしますが、真岡生地の浴衣はしません。よっぽどひどいものは、霧吹きを掛けて手で引っ張り整える程度です。その他の浴衣生地で、絞りや綿紅梅、綿絽など高級浴衣生地がありますが、絞り以外の綿紅梅や綿絽等の太い糸で格子状に織られている物や、横糸が目立つ生地については、蒸気アイロン等で出来るだけ横糸のねじれを整え、裾の出来上がりが横糸真っ直ぐになるようにしています。(出来ない場合もあります)

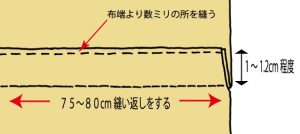

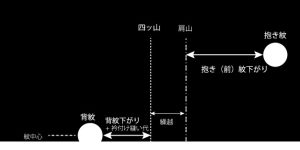

◆浴衣の背縫い

浴衣の背縫いは、2度縫いという方法で縫います。

背縫い(本縫い)は、深さ1~1.2cm程度で縫い合わせ、補強の意味で裾から75~80cmほど縫い返しをします。あと、背縫い代が広がらないように、耳端より数ミリの所を1度縫います。

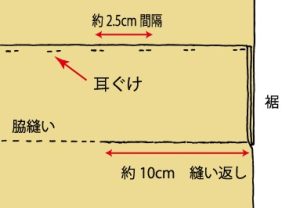

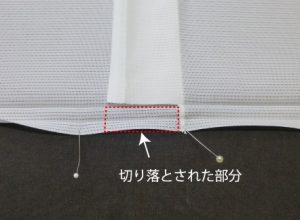

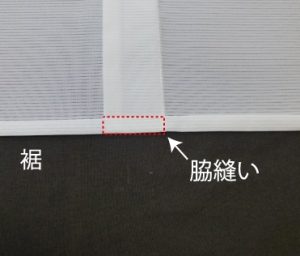

◆浴衣の脇納め・衽納め

脇縫いと衽付けは、裾から約10cm、裾の補強のために縫い返しをしています。

また、「納め」という言葉は、縫い代などを始末することを言います。脇納め・衽納め・衿納め・振り納めというように言葉を使います。

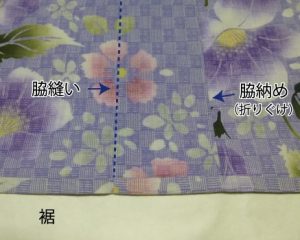

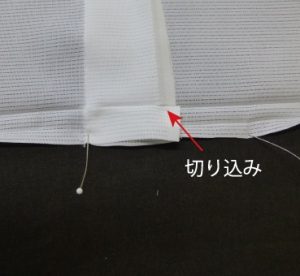

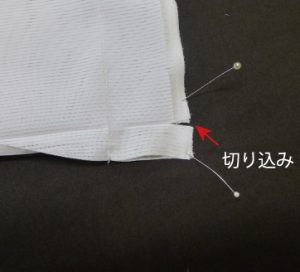

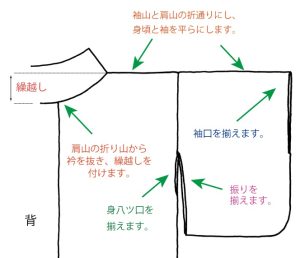

浴衣の脇納めは、原則、「耳ぐけ」という方法で脇縫い代を身頃にくけ付けます。縫い代側(裏側)の耳端にに2つ、その間に表側に1つ小さな針目を出します。間隔は、2.5cm程度で、縫い代の幅が細い箇所は、間隔を小さくします。

浴衣の耳ぐけ

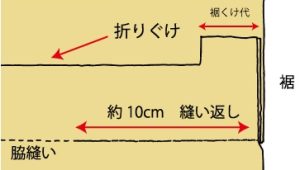

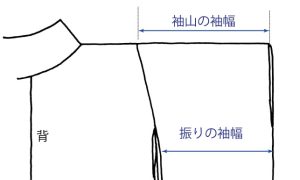

最近の若い女性は裄が長いため、後幅と肩幅の差が大きくなり、縫い代が身頃について行かない場合があります。身八ッ口のあたりの縫い代に、部分的に霧吹きを吹き、鏝で耳端を伸ばしますが、耳ぐけの脇納めでは出来ない場合、「折りくげ」にします。

折りぐけ

浴衣脇の出来上がり

衽納めにも、「折りぐけ」で納めます。

次回に続きます・・・・・・