浴衣の着姿

夏、真っ盛りですね~

街を歩いていて花火大会や納涼祭りで、また、テレビのCMやバラエティー番組などなど、浴衣の着姿を目にすることが多くなりました。

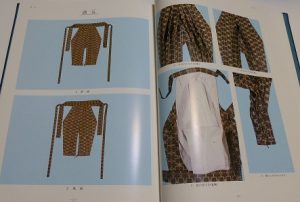

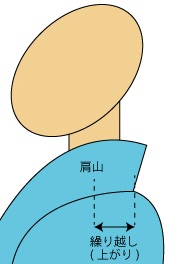

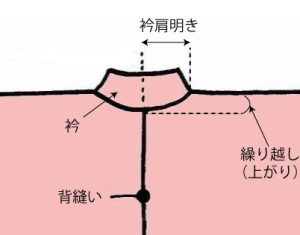

浴衣の着姿を見ていて、仕立て屋目線で気になることがあります。それは、衿元で衿の打ち合わせ具合です。男性の浴衣は、胸元が見え少々はだけていてもワイルドっぽさを演出?する事ができますが、女性の場合、浴衣は長襦袢を着ないので(衿元に半衿を出すことはありません)胸元が開いているのはちょっといただけませんね。衣紋もあまり抜かず、衿をある程度深く重ね、詰めて着た方が清楚さがあり(詰めすぎると暑苦しくなりますが・・・)、逆に胸元が開いていて衣紋が抜きすぎていると妙にケバケバしく、いやらしい変な感じがします。(仕立て屋だけかもしれませんが・・・)もちろん、着付け方にもよりますが、既製品では寸法上、胸元のことまでは何ともならない場合があります。

衿元の打ち合わせ

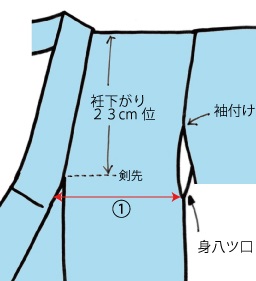

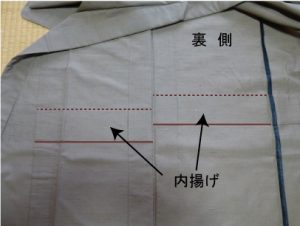

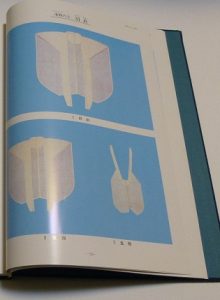

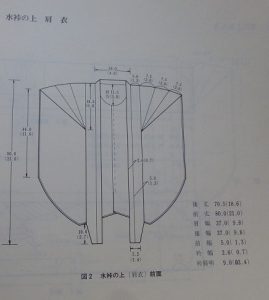

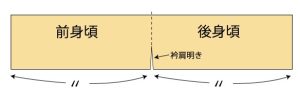

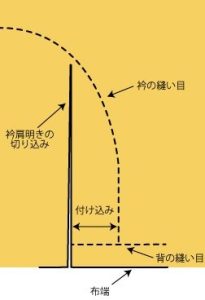

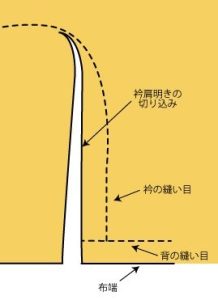

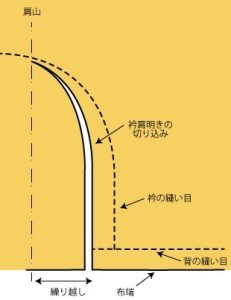

標準とされる寸法で仕立てると以下のようになります。

衽下がりは標準で23cm(6寸)です。

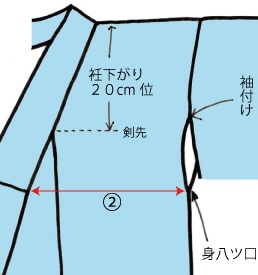

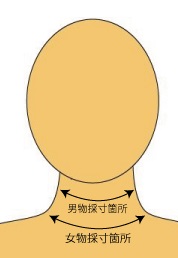

バストが大きい方は胸元が開きやすいので、衽下がりを20cm程度にして、胸元の布幅(脇から衿付けまでの距離)を広くします。特殊な例では衽下がりを15cm位にしている方もいました。

上の図で比較すればよく分かると思いますが、衽下がりを短く(剣先を高く)する事によって①よりも②の方が広くなっていることが分かります。もちろん、バストによって抱き幅(身八ッ口での脇から衽付けまでの距離)を広くしますが、抱き幅と前幅との関係や剣先までの衿付けの斜め具合も計算し、着る方の体型に合わせて寸法を変えて仕立てています。もっと、ふくよかな方は衿付けを湾曲させて付けたりもします。

「浴衣」で検索すると、着姿の画像がいっぱい出てきて、「ちょっとな~」と思うものもあります。また、ネットショップなどで見ることができますが、長襦袢?なのか嘘つき長襦袢?を着て半衿を出して浴衣?なのか単衣?なのか分からないものを着ている姿を「浴衣」として販売もしています。

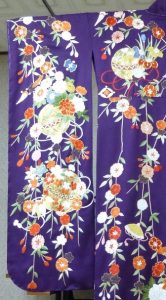

もともと浴衣は、「湯帷子:ゆかたびら」ともいい、風呂上がりに着用する単衣の和服(帷子)のことで、汗を吸うように綿で出来ている物です。お殿様は、風呂上がりに浴びるように着て汗を取ったともされ、浴衣という名前が残っています。なので、夕方から着始める和服です。真っ昼間から、着ない和服なんですね~(お年を召した方がよく仰っています。チェックが厳しいですね(^_^;))

時代と共に浴衣も夏の風物詩、ファッションとしても取り入れられ、丈の短いものや、衿にレースをあしらったものなど色々あります。私としても和服を着ていただける事は、大変嬉しいのですが、「本来はこうなんだよ」ということも知りつつ、カッコ良く着ていただきたいなあ~と思います!