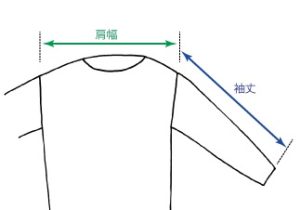

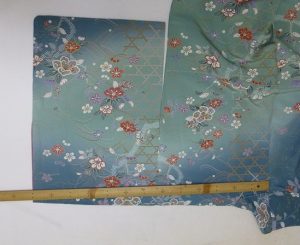

以前、単衣着物の身幅を広くする寸法直しの依頼がありました。脇縫い代は、身幅を広げられる幅はありましたが、裾の三つ折りぐけを解いてみると・・・・・(写真は、絽の生地で縫ってみました)

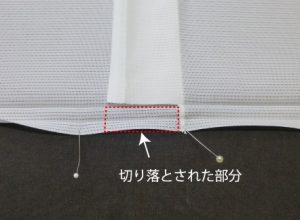

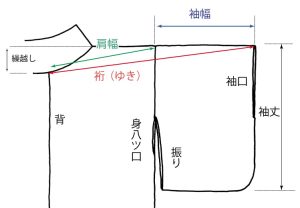

上の写真の様に背や脇、衽の縫い代が切り落とされていました。この状態では裾まで身幅が広がりません(T_T)

切り落としてある所に沿って、裾全部を切り落とす事になります。女物ならばお端折りがあり、多少、身丈が短くなっても構わなければ良いのですが、男物の場合では、対丈(お端折り無し)で着ますので身丈が短くなると、ちょっとスネが見えてしまったり・・都合が悪くなります。身丈直しとなると、内揚げ(腰あたりの縫い込み)があれば、短くなった寸法を内揚げから出し、元の身丈にできますが、当然、衽と衿を外して直さなければなりませんので、結構手間が掛かってしまいます。

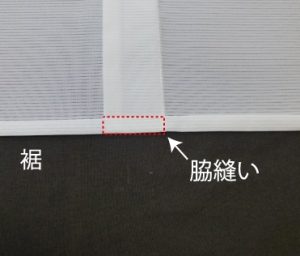

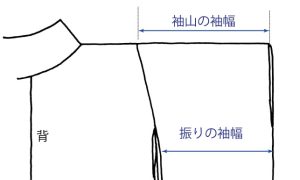

裾の仕立て方には様々な方法があります。この様に、重なり部分を切り落としてしまうのは、下の写真の赤枠で囲ってある部分の、裾での脇縫い代の布の厚みを解消し、裾の三つ折りの幅を真っ直ぐ、すっきりと見せるためです。

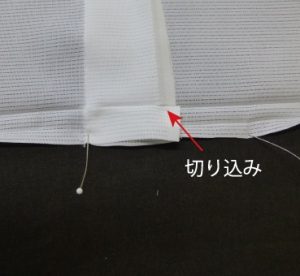

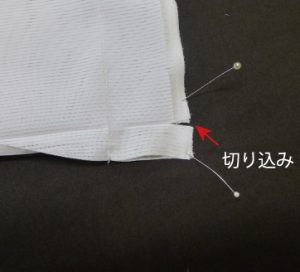

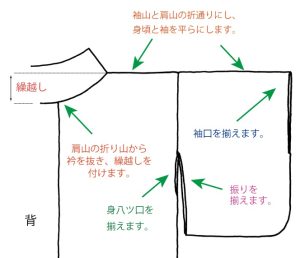

私は、仕立て直しや寸法直しができるという、和服の最大のメリットが失われてしまいますので、この様な、縫い代を切ってしまう仕立て方は好きではありません。私達は下の写真のように、最低限の切り込みで(縫い目隠しなどの仕立ては、少々深く切り込みを入れますが、切り落としたりはしません。)裾を縫っています。布の厚みは、しっかりと鏝で押さえ込んで仕立てています。

様々な洗い張り品や、直し物の仕事が多くなってきましたが、縫い代の重なっている所を全部切り落としてある物や、鉛筆で標を付けている物、アイロンテープ(裾上げテープ)で縫い代を仮留めしてある物、芯を糊で接着してある物など、私では、ちょっと考えられないような仕立て方をしている着物などがあります。

後々、娘さんが着られるようになど「仕立て直す・寸法を直すことを前提とする」ということが大切だと修業時代、師匠から教えていただきました。「もったいない」という日本文化の中で、リサイクル・リメイク・リフォームができるからこそ、和服は受け継がれてゆくと思います。