ブログ:和裁屋日記

ブログ一覧

子供きものの種類③(二ッ身・三ッ身)

今回は、今ではもう仕立てられなくなってしまった、二ッ身から三ッ身までを紹介します。

・二ッ身裁ち

原則、裏表区別が付かない両面物を使用し、背縫いがつきます。トータルの幅は一ッ身と変わらない(狭くなる?)のと、前幅と衽幅のバランスが悪く、今ではほとんど作られることがありません。

○二ッ身きもの 並幅物3.8~4.5m ※両面物に限る

身丈約95cm・袖丈約49cm

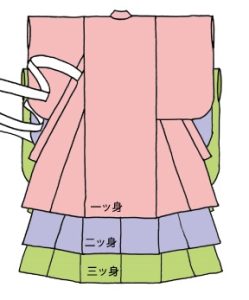

標準的な寸法の、お宮詣り初着(お祝い着)と二ッ身、初着(袖通し)を重ねてみると、こんな風になります。お宮詣り初着は3歳でも使われるため身丈は長く仕立てます。

・三ッ身

昔、数え年3歳のお祝い(お宮詣り)に初めて背縫いのあるきものを着せる習慣があり、三ッ身を着ましたが、着られる期間が短く、今では用いられなくなりました。三ッ身も原則、両面物を使います。片面物でも作れますが、余分な残布が出てしまい経済的とはいえません。着た時の格好は二ッ身よりもバランスがよいです。

○三ッ身きもの 並幅物4.5~5.7m ※両面物に限る

身丈約100cm・袖丈約57cm(長袖)

上記の裁断図より袖を取った残りで身頃竹の三倍でできることから三ッ身という名が付きました。

長着以外の三ッ身の和服として袖無し三ッ身被布などがあります。

三歳児用 袖無し被布

先回、一ッ身を紹介しましたが、お宮詣りなどに使われるきもので、まだ需要があります。しかし、二ッ身と三ッ身は、現在、殆ど作られることはありません。その理由として、一ッ身から三ッ身を標準寸法で作った場合、一ッ身は後身頃中心から衽の先までで、47.5cm、二ッ身は背縫いから衽先までが47cm、三ッ身は48.5cmで、トータルの幅も一ッ身と同じような幅です。

標準的な寸法(長袖)のきものを重ねて見るとこんな風になり

一ッ身から三ッ身を並べてみるとこんな風になります。

二ッ身や三ッ身は、階段状に複雑に裁断するので難しいことや、お祝い着ではお宮詣りの一ッ身宮参り初着と、その他では四ッ身が殆どとなりました。二ッ身も三ッ身は着る期間が短いのと、お祝い以外で一般の方は着られないため、ほとんど作られていません。

子供きものの種類②(一ッ身)

子供物の裁ち方について

子供物は一ッ身~六ッ身まであると説明しましたが、その名称は、裁断方法の名称です。(ちゃんと表すと○○○裁ちです)反物を裁断する時に袖を取った残りが、断ち切る身頃の長さの何倍取るかによって、三ッ身は3倍、四ッ身は4倍・・・というように名称が変わります。(一ッ身・二ッ身は別です)

子供物は、大人物からの仕立て替えや余った布などを使う場合もあり、限られた布の長さで、工夫して裁ち合わせをして、極力無駄を省いた裁断方法ともいえます。

※以下の裁断図の布地の幅は普通、並幅で約36cmとしています。

※裁断図の実践は裁断する箇所・点線は折り山です。

・一ッ身裁ち

後身頃に背縫いを付けず、1枚の布幅いっぱい使って後身頃とするのが特徴です。前身頃と衽は反物の1/2幅を使います。およそ2歳まで着ることができます。

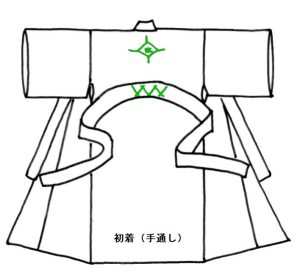

一ッ身は生まれてばかりの時に肌襦袢や半襦袢、産着(手通し) 、宮参り産着(宮参り掛け着)、歩き始め肩腰揚げをして着る一ッ身長着(ながぎ=きもの)、一ッ身袖無し羽織(ちゃんちゃんこ・伝知)、一ッ身袖無し被布などがあります。

使用する布の長さは、短い物で約3m使う産着(手通し)から、長く布を使う宮詣り産着大名袖(袷で裏地別)は8m使い、様々な裁断方法があります。(共紐で長い袖で仕立てる約8mから関西地方では9.6mと布を長く使うところもあるようです)

以下の裁断図は、反物の長さが短い順に並べました。

①産着(手通し) 並幅物3m(別途紐布が必要)

身丈65~70cm・袖丈約19cm(平袖)

②産着(手通し) 並幅物3.4~3.8m(別途紐布が必要)

身丈68~76cm・袖丈19~23cm(平袖)

③一ッ身きもの 並幅物4m(別途紐布が必要)

身丈85~90cm・袖丈約25cm(元禄・筒袖)

④一ッ身祝着大名袖(共八掛・共紐) 並幅物8~8.2m

身丈95~115cm・袖丈約57cm

一ッ身祝い着の宮参り初着(宮参り掛着)には、幅約7.5cmの紐に紐飾りが付きます。また、紋が入ってないものには、糸で背守りを付けるところもあります。

市販されている一ッ身宮参り初着には、下着と飾り袖が付いているものが殆どで、後の女児三歳のお祝いには、赤い飾り袖を取り外して、下着には半衿を掛けて長襦袢として使います。

⑤関西地方の一ッ身祝着大名袖(共八掛・共紐) 並幅物約9.7m

身丈約117cm・袖丈64cm

参考書籍

- 愛知県和裁教授連盟 発行「わさい」

- (社)日本和裁士会編 「新版和服裁縫」

- (社)日本和裁士会技術指導部・技術研究部編「和裁教科書」

- (社)日本和裁士会編「知っておきたい和裁の知識」

子供きものの種類①

子供物(児裁ち)と呼ばれるきものの種類は、小さい順に並べると一ッ身、二ッ身、三ッ身、四ッ身、大四ッ身(五ッ身・別衽裁ち)が有り六ッ身は大人物(本裁ち)となります。一ッ身は生後から、五ッ身あたりでは12歳程度まで着ることができます。

・一ッ身は生後から2歳頃までで、産着などが作れます。

・二ッ身と三ッ身は原則、両面物(裏表がない生地)でないと作れません。三ッ身は片面物でも作れますが余分な残布が出てしまい不経済で、一ッ身~三ッ身の身幅がほぼ同じなので、二ッ身や三ッ身は現在ほとんど作られていません。お祝い着以外に日常着の需要がなくなったことも原因の一つです。

七五三で着る祝着は、ほとんど四ッ身のきもので、身丈と裄を長く作り、肩で摘む「肩揚げ」、胸元から腰で摘む「腰揚げ」を行います。(他に必要ならば袖揚げや肩や腰の二重揚げなどを行います)出来上がりの大きささにもよりますが、およそ3年間くらい着られる様な長さになっています。

後日、子供着物の種類を詳しく説明します。

・キラキラネームの影響?

きらきらネームが流行っていたちょっと昔、読むのが難しい名前も多く、男の子なのか、女の子なのかも分からないことが多く、幼稚園や小学校の先生は四苦八苦していたと聞きます。その頃、七五三の貸衣装屋さんや、写真屋さんがこぞってダイレクトメールを七歳・五歳・三歳がいる家庭へ、男女の着別なく送付したそうです。なので三歳・五歳・七歳の3回、お祝いをするようになった地域があるそうです。

・重たい7歳祝い着

昔々、とあるチェーン店展開する呉服店の支店から「大人用振袖を7歳の祝い着にしてください」と依頼がありました。7歳の寸法で仕立てて、20歳の時には仕立て直してきたいとのことです。店員さんの強いご要望があり、仕立てましたが、丈も幅にも縫い代が多く、肩揚げ、袖揚げもあり、予想通り子供にとって重たい物となりボコボコになりました。しばらくして本店の方より電話があり、そのような場合は、一度本店に聞いてくださいとのことでした。

袋帯もありました。丈も幅も縫い込んで、ほしいとのことでした。織り方にもよりますが、金糸銀糸等のキラキラした糸を使っている場合は特に、その後の縫い跡は消えないので注意が必要です。また、布の厚みにもよりますが、丈も幅もゴロゴロで締めにくくなる場合があります。

・サイズを表す子供物の呼び方?

三ッ身は3歳用と思われがちですが、布の長さによってベストな裁断方法で仕立てます。その呼び方が、一ッ身~六ッ身(大人用=本裁ち)であり、反物の長さを考慮して、子供の成長に合わせて仕立てます。

「子供用きもの(児裁ち)」とは生まれてから12~13歳位までに着るきものを指します。子供のお祭り用法被を買いに行った時、「三ッ身ですか、四ッ身ですか?」と聞かれたことがあります。お祭り用法被などの場合は三ッ身より大きいサイズが四ッ身といった具合に、サイズのことをさしているようです。

参考書籍

- 愛知県和裁教授連盟 発行「わさい」

- (社)日本和裁士会編 「新版和服裁縫」

- (社)日本和裁士会技術指導部・技術研究部編「和裁教科書」

- (社)日本和裁士会編「知っておきたい和裁の知識」

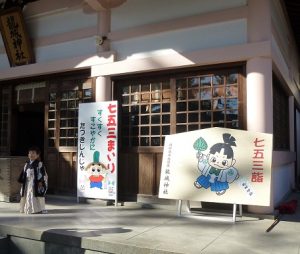

子供のきものといえば・・

まずは七五三の着物でしょうか。

子供のきものと聞かれて真っ先に思い浮かぶのは七五三のお祝着ではないでしょうか。七五三のお祝いは、11月15日に晴れ着を着て神社などに参拝し、子供の成長を祝う儀式です。3歳のお祝いは女の子で「髪置きの祝」、5歳は男の子で「袴着(はかまぎ)の祝」「着袴(ちゃっこ)の祝」、7歳は「帯解きの祝」と呼ばれています。一般庶民がお祝いするようになったのは、明治時代からといわれています。着るきものは主に四ッ身が主流です。七五三などの祝着の場合は袖丈が長い「長袖」で、普段着には元禄袖(女児)、舟底袖・筒袖(男児)を付けます。

初めての参拝「お宮詣り」

お宮詣りとは、子供が生まれてから1ヶ月後(男児32日目、女児33日目に行うとされています:地方では100日後)に氏神様へ初めて詣でるお祝いの儀式です。そのお宮詣りの時に着る2枚重ねの式服「宮参り産着(うぶぎ)・宮参り掛着(かけぎ)」があります。

主に一ッ身が用いられますが、地方によっては長尺物を使い五ッ身(別衽裁ち四ッ身)などにして作られることもあります。袖は大名袖です。(袖口は広口)

大人の女性へ「十三詣り」

関西方面で、主に女の子のお祝いで「十三詣り」という儀式があります。和服はほとんど大人寸法で作り大四ッ身(五ッ身・別衽裁ち)または大人用きもの(本裁ち=六ッ身)に肩揚げしたものを着て、大人と同様にお端折りをし、袋帯などの大人用帯を締めます。

参考書籍

- 愛知県和裁教授連盟 発行「わさい」

- (社)日本和裁士会編 「新版和服裁縫」

- (社)日本和裁士会技術指導部・技術研究部編「和裁教科書」

- (社)日本和裁士会編「知っておきたい和裁の知識」

浴衣の帯について

女性が浴衣に合わせる帯として一般的なのは「半幅帯」です。

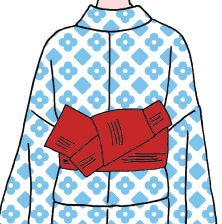

半幅帯の文庫結び

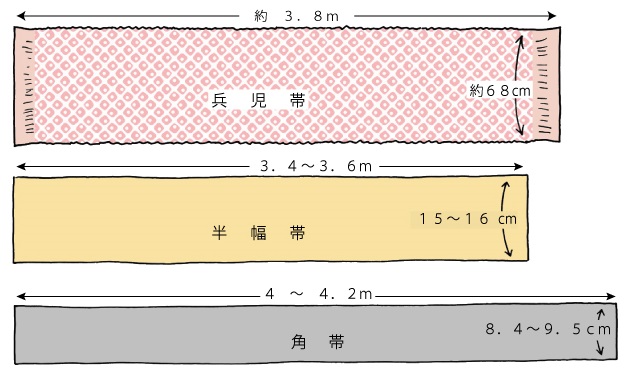

半幅帯は、浴衣以外にもウールなどの普段着や羽織の下に締める帯としても使われています。絹の博多織が有名ですが、紬織の物やウールといったものもあります。化繊もありますが、とても滑る素材のものは締めにくいので注意しましょう。幅は15~16cm、長さ3.4~3.6m位ですが、市販品の物で幅17cm、長さ4.3mという帯もあります。

半幅帯・貝の口

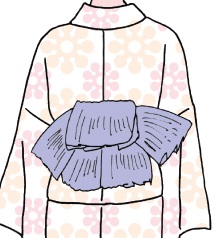

半幅帯以外では、絞りや縮緬、紬などを用いた兵児帯(へこおび)があります。柔らかく、蝶々結びのように簡単に結ぶことできます。昔は、子供や男性用の帯とされていましたが、最近では女性も締めている姿が増えてきているようです。兵児帯の幅は大幅物68cm位、長さ3.8m位です。

男性が浴衣に合わせる帯は、角帯や兵児帯です。角帯は半幅帯より狭く出来上がり幅は8.4cm~9.5cmで、長さは4~4.2mです。博多織や綴織が有名で、デザイン柄を織った紋織や紬があり、その形は袋状になったものや、単帯、二つ折りになっているものがあります。

角帯・半幅帯・兵児帯を並べるとこんな感じになります。

半幅帯の仕立ては、袋状のものや単帯の裁ち切り端をかがったり、くけたり、三つ折りにしたりします。また、きものの古着で作ったり、ご夫婦で、袋帯を半幅帯と角帯にしたりと、布さえあればいろんなアイデアは広がります。