ブログ:和裁屋日記

ブログ一覧

帯について①

和服姿を思い浮かべると、帯の役割は結構重要であることが分かります。きものを留めるベルトの役割以外に、柄や色目によっては小粋に見えたり、締まって見えたり、女性は腰高に帯を締めるので、すらっとした感じに見えます。もし、ただの紐だったら、きものともマッチしませんし、和装のイメージとしてかけ離れたものになってしまいます。

帯と言えば、まずは袋帯でしょうか。織物が主流で錦織や唐織りなど、金糸銀糸を使った豪華なものもあります。結婚式など格式が高い組み合わせは「染めのきものと織りの帯」といわれ留袖や訪問着・振袖などに合わせて袋帯は締められます。

次によく締められるのは、名古屋帯でしょうか。袋帯より格式は下がりますが、塩瀬羽二重や縮緬に柄を染めたものや、柄を織ったもの、刺繍を施したものなどもあります。ちょっとしたお出かけなどの街着・遊び着には、紬や小紋・無地のきものに名古屋帯を合わせます。

袋帯・名古屋帯以外には、丸帯、子供用帯、八寸名古屋帯(袋名古屋:綴帯などのかがり帯)、半幅帯、角帯、兵児帯などがあり、名古屋帯の形を変えた仕立て方では開名古屋帯、松葉仕立て、京袋帯、二重太鼓トンネル仕立て、作り帯や付け帯(切り帯)などがあります。

寸法直しについて④

譲ってもらったきものや、古着屋さんやネットから購入したきものなど、寸法直しの依頼が多くなっています。今回から、寸法直しについて説明します。第四回は袖丈や繰越直しなどについてです。

○その他の寸法直し

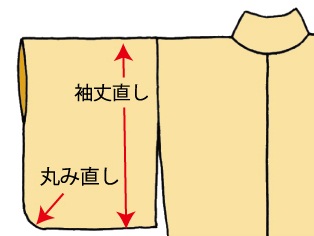

・袖丈直し・丸み直し

袖底(袖下)を縫い直します。縫い代があるか?色やけがないかなどがポイントです。

男物は女物と違って、振りや身八ッ口がありません。男物きものの場合は、袖付け=袖丈―詰め人形(10cm)なので、袖丈によってある程度袖付け寸法が決められていますので、脇を縫い直す必要がある場合があります。男物羽織の場合は袖丈=袖付けなので、短くする場合は、襠に縫い代があるか確認が必要です。短くするのも、長くするのも襠を縫い直さなければなりません。

・袖付け直し

女物の通常の袖付けが21~23cmですが、胸高に帯を締める振袖の袖付けは、17cmと短いものがあります。ふくよかな肩が着ると、袖付け下から二の腕が見えてしまうということがあります。その場合、袖付けや身八ッ口を長く直すことができます。

・繰越直し

繰越を多く(深く)する場合、簡単に直す方法は衿を取って、背での縫い代を深くする方法があります。逆に繰越を少なく(浅く)する場合は、衿肩明きの位置を前身頃側へ移動させなければならないので、後身頃の揚げを伸ばして、前身頃の揚げを縫い込みます。衽も腰から上は縫い直しをします。

繰越直し

・ほころび直し

寸法直しではありませんが、布が裂けたり、縫い糸が切れてしまったところを補修するほころび直しの多い箇所は、袖付けです。やはり、力が加わるところですね。袖付けは、しっかりと糸で留めているので、布が裂けます。裂けて穴が開いた箇所は、裏側から補強の布を当てて、縫い直しますが、同じ箇所なので、少々弱くなってしまいます。きものを仕事着にしている方は、袖付けは裂けやすいことを知っているので、日頃から注意をしていて、友人に袖の振りを引っ張られてひどく激怒していました。

背縫いや脇縫い、衽付けを「立て縫い」と言いますが、腰やお尻あたりでは時間が経つと縫い糸が弱り、切れてしまう場合があります。

背縫いのほころび

その時点で、あちらこちらの糸が切れてもおかしくない状態なので、仕立て直しをおすすめします。糸が先に切れる場合は、布地が裂けて穴が開くことはあまりありませんが、布地の織り糸が一方向に寄ってしまい薄くなります。

織り糸の寄り

寄りの修正

この場合は、針先で織り糸の寄りを戻し、必要であれば布地等で補強をして縫い合わせます。

・袷衣きものの裏地取替(胴裏取替・八掛取替)

時間が経って、黄変した胴裏(上裏)や八掛、その両方を取り替えることができます。

また、八掛の裾が擦れて穴が開いた場合は、上下を変えることができます。何度か着用すると腰あたりは幅が伸び、身丈は湿気によって縮むものがほとんどです。裏地のみの交換は、初めて仕立て上がった時のようには綺麗になりにくいというのが本音です。

裏地取り替え(前)

裏地取り替え(後)

身丈直し・裄直し・身幅直し・同裏取替など、複数の寸法直しを行う場合、解き洗い張りをして仕立て直しをした方が、きれいに安くできる場合がありますので、ご相談ください。

昔の仕立て屋さんは、蝋チャコを使う方もいて、裄直しでも紹介した表からの色チャコや、下の写真の様な衿付け(流れ)の表からのチャコもやっかいです。洗い張りで薄くなる場合もありますが、浸み込んでしまっているケースもあります。

衿付け(流れ)の表からのチャコ

一番やっかいなのは、カビです。染み抜き屋さんに聞いても、なかなか取れないそうです。乾燥して天気の良い日に吊して陰干しをして、着物にシミがないか、カビなど発生していないか、確認をしましょう。

大島のカビ

お相撲さんのきもの

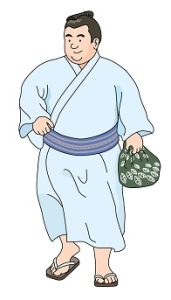

7月は名古屋場所が開かれます。今年も続々と新幹線でお相撲さんが名古屋駅に到着しました。名古屋場所の最中は市内の地下鉄でも、浴衣姿のお相撲さんを見かけ、鬢付け油のほのかなにおいが漂っていました。

お相撲さんの和服の反物の幅は、私たちが着ているきものの幅と同寸です。身長も、裄も身幅もビッグサイズですね。なので、裄直しで紹介した「割布」を、袖付け側、脇に入れて、幅を広くします。通常の衽の布幅は半幅程度ですが、お相撲さんは、布の一幅を使います。入門したては、一反しか与えられないので、ちんちくりんの短い浴衣を着ていますが、出世して後援会などのスポンサーが付くと、複数の反物を使うことができますので、体型にあった浴衣やきものを着ることができるようになります。私が、和裁の修行中にお相撲さんの浴衣を仕立てることがあり、汗かきなのでハンカチを入れるようにポケットを付けたこととや、縫って最後に仕上げをして畳みますが、仕上げ台(約90cm×180cm)に乗らなかったことを思い出します。

昇進などのインタビューではそんな「割布」が入っている和服姿を見ることができますよ。

寸法直しについて③

譲ってもらったきものや、古着屋さんやネットから購入したきものなど、寸法直しの依頼が多くなっています。今回から、寸法直しについて説明します。第三回は身丈直しについてです

○身丈直し

身丈直しのみの依頼はあまりありません。裄や身幅直しなどすべての寸法が違うので解き洗い張りをして仕立て直しするパターンが多いです。身丈は、女物の場合身長を基準にして、肩に厚みがありふくよかな肩は、多少長めにします。

男物の場合は、身長×0.83~0.85を基準としますが、女物のようにお端折りがなく融通が効かないので実際に着てみて、どれくらい短くするのか、長くするのかを測ります。

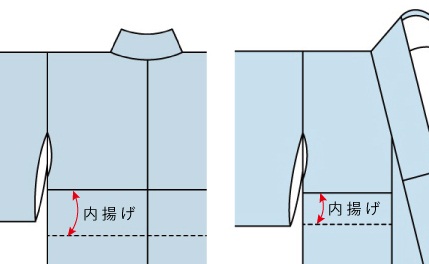

・腰揚げで直す場合

女物では身八ツ口の下あたりに、男物ではお腹の下あたりに縫い込まれている縫い代を揚げ(あげ)とか内揚げ(うちあげ)といいます。身丈を長くする場合、この揚げの量を測ります。身丈を長くするに伴って、衽や衿の縫い代も必要になってきますので、縫い代が縫い込まれているのかを測ります。

・裾を切って直す場合

浴衣など単衣物で身丈を短くする場合、裾を切って短くする場合があります。上記のあげで直す方法より安価にできますが、褄下寸法も短くなります。また、元の長い身丈に戻すことができませんので注意が必要です。

・布を継ぎ足して直す場合

先日、単衣着物の仕立て直しの依頼がありました。ご自身で解き、持ってこられました。この方の身長は160cmで、すべての寸法が小さく、身丈は裁ち切りで15cm程短く、見えないところで布を継ぎ足してほしいとのことでした。前・後身頃共に帯に隠れる場所やお端折りの内側に15cmの布を足せば簡単なのですが、前身頃のお端折りは、斜めに重ねて着付けるので、15cm真っ直ぐには布が足せません。ちょうどきものを着る機会があったので、お越しいただき、隠れる場所をきものを着た状態で、裾からお端折り下の「わ」までの距離・お端折りの深さなどを測らせていただきました。それ以外に肩山から帯上までの長さ・帯下からのお端折りの量などポイントの箇所に標(糸標など)をして、きものを広げて細かく測ることができれば、確実に隠れる場所が分かります。

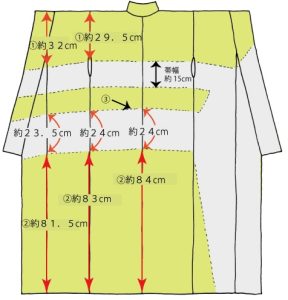

きものの隠れる場所の計測箇所

今回も(社)日本和裁士会の研修会「足し布による身丈出し(剥ぎの位置)」でいただいた身長別のデータを参考にして布を接ぐ位置を算出しました。下の図は、身長160cmの方のおよそ見えない箇所です。

身長160cmの方の隠れる場所

今回の場合、後身頃にはできるだけ長い足し布が必要なので、掛衿から取った共布をお端折りの内側から帯で隠れる位置まで長く布を継ぎ足し、衿肩明きは前身頃側へ移動させ、新たに衿肩明きを切りました。共布で居敷当てがありましたので、前身頃はお端折りの内側になる部分と、衽の上部など継ぎ足しをしました。下の図は、今回足し布をした箇所です。

上記以外にも、右の衽から布地を取り、縦横を変えて胴に次いだ例

別布でお端折りの中で継いだ例

参考資料

「足し布による身丈出し」(剥ぎの位置)アンケートによるレポート((社)日本和裁士会東京支部・東京和服裁縫協同組合)

寸法直しについて②

譲ってもらったきものや、古着屋さんやネットから購入したきものなど、寸法直しの依頼が多くなっています。今回から、寸法直しについて説明します。第二回は身幅直しについてです。

○身幅直し

身幅直し

身幅直しも広くするのがほとんどです。身幅算出の基本は、立妻が脇線に揃う着方で、後幅×2+前幅+合妻幅=ヒップ寸法(一番太い寸法)+ゆるみ(4cm~)を基準とします。気を付けるポイントは、以下のようです。

・縫い代があるのか?

裄直しと同様、広くする場合、単衣は裏に返せば縫い代の量が分かりますが、袷衣の場合は、指で触って縫い代の量を測ります。確実なのは裏袖付けの縫い目を解きひっくり返して、表脇縫い代、胴裏生地の縫い代、八掛の縫い代の状態(切り込みが入ってないかどうかなど)確認をし、直せるのかどうかを判断します。また、単衣の場合は、裾くけ縫い代を切り落としてある場合があります。身丈にも影響しますので、注意しています。

・絵羽物(柄合わせがある物)では

訪問着や付下げ、留袖などの絵羽物(柄合わせがある物)は、生地の端まで刺繍や柄が染められていない場合がほとんどです。縫い代があっても身幅が広げられない場合もあります。脇のみで直す場合、柄一杯となり柄は崩れます。

・色の変色

裄直しと同様に、時間が経っている物は色焼けなど変色があります。ひどく色焼けしている場合は、直すのを中止するか、そのまま直すか、色掛け(色の修正)をしてから直すのか一度お客様と相談をします。

・前幅、後幅のバランス

身幅直しは基本、脇で直します。腰骨の位置が脇線になり、お腹が大きければ前幅を広げ、お尻が大きければ後幅を広げます。反物から仕立てる場合、色無地や小紋など前身頃と後身頃の脇縫い代は同寸にしますが、出来上がった物を直すとなると、脇縫いだけで思うような前幅・後幅にならないこともあります。脇縫い代の深さの差が極端に多い場合、生地がねじれてシワが出てしまう場合があります。大幅に直さなければならない場合は、脇のみで直さず、衿・衽も解いて直します。

寸法直しについて①

譲ってもらったきものや、古着屋さんやネットから購入したきものなど、寸法直しの依頼が多くなっています。今回から、寸法直しについて説明します。第一回は裄直しについてです。

○裄直し

寸法直しで一番多いのは「裄直し」です。裄を長くするというのがほとんどです。和服の裄は、身長×0.4+2cmを基準とします。お母様のきものであったり、ネットや古着屋さんで購入されたものだったり、きもの以外にもコートであったり、いろいろあります。

裄直しで注意するポイントはいくつかあります。

・縫い代があるのか?

長くする場合、単衣は裏に返せば縫い代の量が分かりますが、袷衣の場合は、指で触って縫い代の量を測り、およその長さを割り出します。一番確実なのは袖付けの縫い目を解き、表生地、裏生地の縫い代の状態(切り込みが入ってないかどうかなど)確認をし、直せるのかどうかを判断します。

また、振袖や訪問着など袖着けに柄がある場合は、布端まで柄があるのか、袖幅と肩幅で直した場合、柄がずれるので、袖を作り直した方がよいのかなど、確認する必要があります。

・肩幅と袖幅のバランス

肩幅だけとか、袖幅だけ直すという場合がありますが、裄寸法は裄=袖幅+肩幅で、割り振りバランスは、袖幅≧肩幅です。袖幅と肩幅が同寸、あるいは袖幅の方を数センチ広くします。例えば袖幅が異様に細かったりしないように気を付けます。

・変色の有無

紫や濃い緑色のきものは、時間が経つと色焼け(薄く変色)してしまいます。寸法を長くしたり広げたりする場合は、変色の程度を確認します。また、表側に色チャコを使った標付けがされている場合もあります。

振り側に表から色チャコ

ひどく色焼けしている場合や色チャコなどの具合を見て、直すのを中止するか、そのまま直すか、色掛け(色の修正)やシミ抜きをしてから直すのか一度お客様と相談をします。

・長襦袢は?

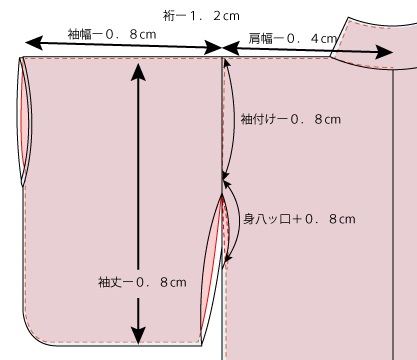

浴衣以外のきものの下には長襦袢を着用します。私どもでは、

きものの裄寸法―1.2cm=長襦袢の裄寸法

きものの袖幅寸法―0.8cm=長襦袢の袖幅寸法

きものの肩幅寸法―0.4cm=長襦袢の肩幅寸法

を基準にします。(きものの生地が滑りが悪い生地で、長襦袢の生地が大しぼ縮緬など、とても伸びたりする場合、袖幅を上記以上に控えることがあります)

袖の丸みは着物と同寸、または小さな丸みでは丸みを付けない角袖の場合もあります。

長襦袢控え寸法

長襦袢の裄が着物の裄より長い場合、袖口から長襦袢が出てしまいます。また、トータルの裄が合っていても極端に長襦袢の肩幅が狭く、袖幅が広い場合、袖振りから長襦袢が出てしまいます。裄直しをする場合、基準となるきものの袖幅・肩幅寸法が必要です。体型が変わっても、裄寸法はほとんど変わりません。和服を着慣れている方はいつもの裄寸法が決まっていますが、初心者の方はご自分の寸法をしっかりと決めて、その寸法を基本の寸法にして、これから着られる長襦袢や着物、羽織などの寸法を揃えた方がよいでしょう。

・布幅いっぱい以上の裄直し

布幅一杯以上の裄にする場合、袖に共布で割り布を入れて長くする方法があります。

以前、踊りをされている方の出来上がり袷衣きものの裄直しをしたことがあります。身長の割に長い裄で、踊りで袖口を掴みたいとのことです。裄が72cm、袖幅が約38cmです。反物の幅は約36cmで縫い代が必要なので布幅いっぱいで縫ってもできません。提案させていただいたのが、掛衿を使う方法です。

掛衿は本衿の上に縫い付けてある布で2枚重ねになっています。今回、掛衿の長さが袖丈以上だったので、衿を解き掛衿を使って袖付け側(振り側)に割布として接ぎ足しました。

袖に割布入れ(表側)

裏袖は袖口側に裏地を継ぎ足し、袖を作り直し、裄を直しました。本衿は掛衿の長さで摘み、同じような厚みの布を裏側で重ねます。

袖に割布入れ(裏側)

それ以上長くする裄直しでは、肩幅にも布を継いで長くする方法もあります。いずれも表生地は共布がないとできません。

袖と肩に割布入れ(表側)

テレビなどできものを着られている方の映像を見る時に、ついつい見てしまうのがきものの掛衿など衿元、半えりの出具合、袖口、振りなどです。袖口や振りから長襦袢が出ていると「寸法が合っていないんだな」と、残念な気持ちになってしまいますね。逆に言えば、そのあたりを気を付ければ着姿はきれいになると思います。