ブログ:和裁屋日記

ブログ一覧

帯について④(袋帯の手先・垂先・帯芯について)

・織り留めの出し方

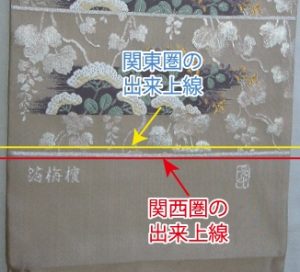

袋帯の垂先・手先には、太い線が織られていて、私たちは、「織り留め」とか「織り出し」「かいきり線」と言っています。

呉服店または関西・関東によっても垂先の出来上がりが違います。関西圏あたりでは、「織り留め」を出し、中部地方から東の関東圏あたりは「織り留め」を隠します。

関西圏の垂先

全国でチェーン展開する関東の大手呉服店では、統一された仕立て方により、関西圏でも「織り留め」を隠したため、その仕立て方が全国に広がってしまったと聞きます。

・手先・垂先の仕立て方

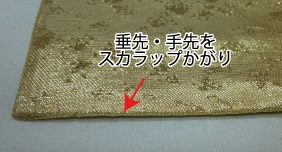

手先・垂先を表からスカラップかがり(束かがり)などでかがる方法、

拡大写真

出来上がり折り山のすぐ際の縫い代を裏から縫い合わせる方法、

出来上がり折り山より数センチ深く縫う「比翼仕立て」

袋帯比翼仕立て

または、比翼仕立てで数センチ深く千鳥かがりをする方法などあります。

千鳥かがり

拡大写真

また、比翼仕立ての場合、内側に呉服店や撥水加工のタグなどを付ける場合もあります。

・帯芯について

帯芯は、袋帯や名古屋帯などに入れ、呉服店によって芯の堅さに特徴があるようです。帯芯の種類は、千差万別で新モスのように薄いものから、帆布のような厚手もの、縦糸に絹、横糸に綿の糸で織ってあるもの、100%絹のもの、毛織芯、起毛芯、夏帯の絽など透ける帯に使用されるカラー芯や軽涼芯などなどあります。袋帯にはどちらかというと、柔らかめ・薄手のものを使うことが多いです。

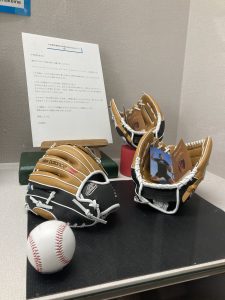

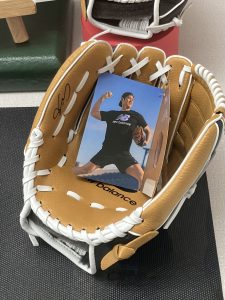

大谷翔平選手寄贈のグローブ

和服とは、全然関係ありませんが、大谷翔平選手寄贈のグローブが1月9日まで豊橋市市役所に展示されてています!

東日新聞によりますと、

豊橋市教育委員会は26日、米大リーグ・ドジャースに移籍した大谷翔平選手からグラブ159個が届いたと発表した。このうちの3個を27日から市役所本庁舎で展示する。大谷選手は、全国の小学校にグラブを3個ずつ寄贈している。市教委によると、グラブは25日に到着。「野球しようぜ」と書かれた写真付きのメッセージカードも添えられていた。市内52校と、くすのき特別支援学校に各3個(右利き2個、左利き1個)を配布する。3学期が始まる来年1月9日以降、各校で児童が使えるようにする。注目度の高いグラブを市民にも見てもらおうと、市教委は学校の冬休み期間を利用し、1校分の3個とメッセージカ―ドを市役所東館1階の名産品コーナーに、年末年始の休み(29日~1月3日)を除き1月9日まで展示する。種井直樹教育部長は「大谷選手の気持ちをくんで、子どもたちが各校で使えるようにしたい」と話した。

と、報道しています。

お近くの方は、是非見に来て下さい!

帯について③(袋帯について)

今回は、袋帯についてです。元々の原型は丸帯で、腹合わせ帯(鯨帯・中合わせ帯・昼夜帯)となり、時を経て袋帯となりました。締め方は、前(胴)は幅を二つ折りにして二重巻き、お太鼓結びでは二重太鼓で、他には振袖などに変わり結びができます。

売られている多くの袋帯は表裏の耳端縫いをしてあり、幅は30~32cm、仕立て上がりの長さは4.2~4.5m位でしょうか。昔、袋帯の長さは1丈1尺(=4.2m)と言っていましたが、近年、振袖には変わり結びをするためや、ふくよかな方にも対応するため、少々長くなり、出来上がり4.5m位の帯も珍しくはありません。

◆柄の種類

袋帯の柄位置によって大きく3種類に分かれます。※仕立て前の状態です。

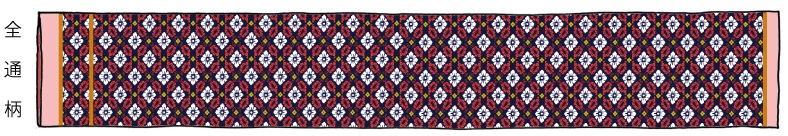

・全通柄(ぜんつうがら)

端から端まで帯全体に柄があります。

・六通柄(ろくつうがら)

お太鼓から胴に巻く部分と、手先に柄があり、約6割の部分に柄があるもの。

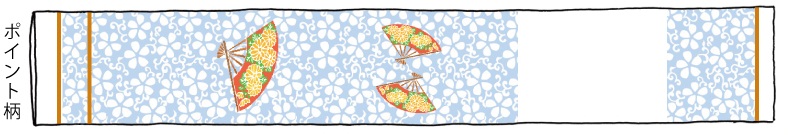

・ポイント柄

お太鼓と胴に特徴的な柄があるもの。

◆端の縫い方

売られている袋帯は、表生地と裏生地の耳端が合わせて縫ってあるものがほとんどです。その縫い方は3種類で、1つ目は裏側から縫い合わせてあるもの。

袋帯 端縫い

2つ目は出来上がりをジグザグに縫ってあるもの。

袋帯 ジグザグミシン

3つ目は数が少ないですが、縫い目のない本袋帯です。

紗 本袋帯(縫い目無し)

1つ目と2つ目の縫い方で、どれが正式ですか?と質問がありましたが、私の知る限りどれが正式ということはありません。一つ言えることはジグザグミシンの場合、お稽古とか、頻繁に使われる帯の場合、表に糸が出ていますのでお太鼓やお腹に巻くあたりとか、よく触る同じ箇所がすれて糸が弱くなりほころぶ可能性はあります。

袋帯の擦れ

あけましておめでとうございます

帯について②(帯の歴史)

弥生時代の男性は布を体に巻き付けた様な衣類で、女性はポンチョのような衣類でした。日本の帯の歴史は、それらを縄の紐を使って体に固定したものが帯の始まりです。

古墳時代では、埴輪の姿に見られるようにツーピースの衣類を着るようになり、飛鳥・奈良時代では大陸からの文化が大量に入った時代です。聖徳太子が着ているような礼服が定められ、帯は装飾品としての役割が与えられるようになりました。

平安時代では十二単などのようにゆったりとした衣服が好まれるようになりましたが、庶民は筒袖の付いた小袖を着ていました。時代が進み小袖が発展するにつれ、帯の装飾も徐々に変化して行きました。

「帯:おび」と呼ぶようになったのは、室町時代以降、全国的に「帯」という名称が広がったのは江戸時代初期ぐらいからとされています。当時の帯は、今の男物角帯より細かったそうで、組紐や上着と同じ布を使っていました。帯の幅が広くなったのは、江戸時代後期で、男女共に幅や丈、染色方法、結び方などが急速に発展しました。特に女性用は著しく発展し、広い帯を締めるのはステイタスシンボルで、同時に袖付けが短くなり振りや身八ッ口ができ、袖丈が長くなりました。その結果、最も完成された帯が「丸帯」(丸帯は広幅の布を半幅に折って作ります)でした。

江戸末期、男性用帯は現在とほば同じとなり、女性用も現在の袋帯と同じサイズの腹合わせ帯(鯨帯・中合わせ帯・昼夜帯)もしくは丸帯が平常着や礼服に使用されるようになりました。腹合わせ帯は、それ以降大正時代まで流行しました。

大正時代末期頃、現在の名古屋帯(文化帯)が考案され、値段の安さと結び方が簡単なことから流行しました。

さらに時代は進み、昭和時代となり、丸帯は高価なため、広幅の丸帯の生地を半分に切り、裏地を付けて両耳を縫ったことが現在の袋帯の始まりです。丸帯の長さも丈も同じでコストパフォーマンスが高く、現代では袋帯が主流となりました。本来の袋帯とは、縫い目がなく袋状に織ったものを「本袋帯」「丸袋帯」いい、両端を縫ったものは「縫い袋帯」といいます。

十二単は何枚も重ねてきますが、上に重ねて着る度に、下の腰紐を抜き、最後は一本の紐で止められているそうです。