ブログ:和裁屋日記

ブログ一覧

浴衣の仕立ても、やってます!

この地方も、遂に真夏日となる気温となりました。そろそろ浴衣の季節がやってきました。

既製品の浴衣は安価でお買い求めやすいですが、仕立て屋さんに持ってくれば、体型に合わせた寸法で仕立てることができ、また、反物の幅や長さによっては制限がありますが、お好みの柄合せなどが出来ます。

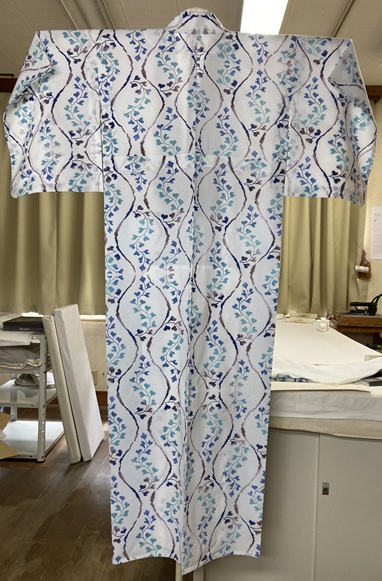

例えば、連続した「立涌」柄のものは、「立涌」の横段を合わせたり、

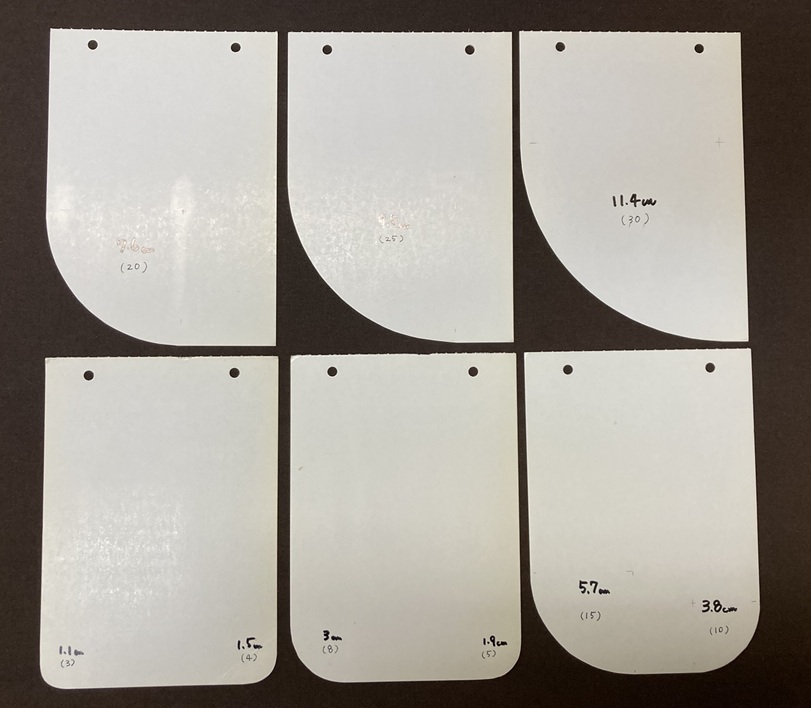

袖丈や袖袂丸(袖丸み)の大きさを年齢や柄の大きさのよって変えることも出来ます。

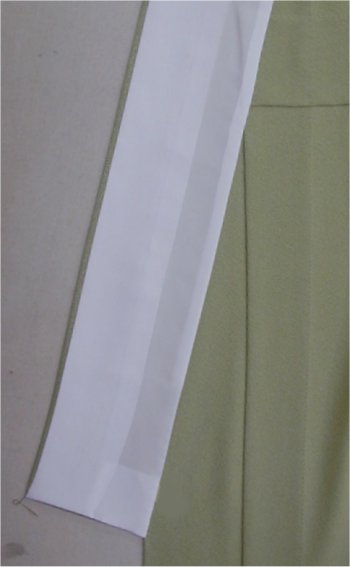

居敷当ては、小さく付けるものや

腰から裾までの居敷当てもあります。

本来浴衣はバチ衿ですが、広衿に仕立てることも出来ます。

また、袖付けや身八ッ口に、補強の意味で「八ッ口留め(笹べり)」を付ける事も可能です。

いろんなバリエーションがありますので、ご相談ください。

以前、着物好きな方々が、有松絞りで「雪花絞り」の体験で反物を染め、何人かの方が持ってこられ仕立てをさせていただきました。それぞれの体型に合わせて、寸法を決め、できる限りではありますが、柄合わせをさせていただきました。

柄合わせのポイントは、背の柄、上前(左前)の衽付けや、掛け衿(胸元)、袖付け等です。

・背の柄合わせ

・上前(左前)衽付けの柄合わせ

・掛け衿(胸元)の柄合わせ

・袖付けの柄合わせ

体型によっては、出来るだけとなりますが、浴衣でも、できる限り柄合わせをするようにしています。

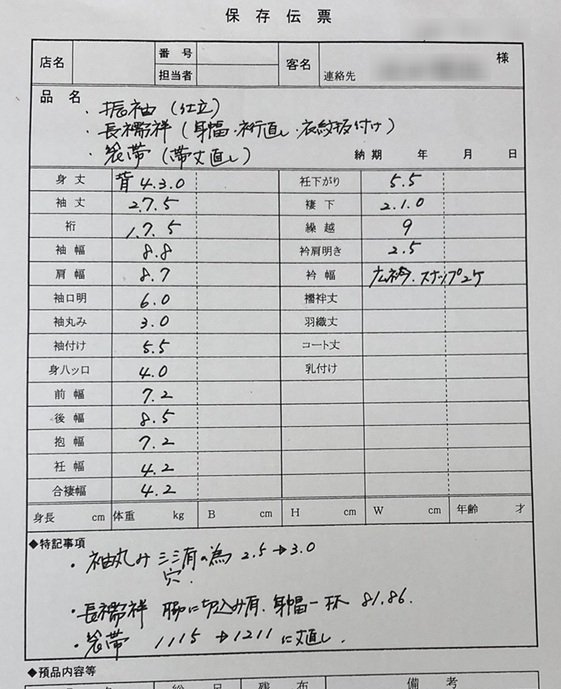

女物きものの寸法について①

今回から、女物きものの寸法について解説します。きものの下には、長襦袢を着ます。きものの上には羽織やコートを着ます。それらの中心となる寸法が、きものの寸法です。長襦袢の寸法はきものの寸法より少し控えたり、羽織やコートの寸法ではきものより長くしたり、きもの以外の和服の寸法を決めるのに重要な寸法となります。一度、着やすいきもの寸法が決まれば、長襦袢とか羽織なども、その寸法を基に体型やきものにフィットしたものが作れます。

呉服店からの伝票(指示書)に書かれている寸法は、下記の寸法全て指示されているものではなく、身丈や裄などの大まかなものです。身長やヒップなどが、身丈や前幅・後幅などが合っているのか確認の計算をし、その他の細かな寸法を決めます。

きものを縫製するときに必要な基本的な寸法は以下になります。

- 身丈(みたけ)

- 袖丈(そでたけ)

- 裄(ゆき)

- 袖幅(そではば)

- 肩幅(かたはば)

- 袖口明き(そでくちあき)

- 丸み(まるみ)

- 袖付け(そでつけ)

- 身八ッ口(みやつくち)

- 前幅(まえはば)

- 後幅(うしろはば)

- 抱幅(だきはば)

- 衽幅(おくみはば)

- 合褄幅(あいづまはば)

- 衽下がり(おくみさがり)

- 褄下(つました)

- 繰越(くりこし)

- 衿幅(えりはば)

また、上記寸法以外に、私達は見積もりに必要な寸法や、柄を合わせる時や、標を付けるのに必要な下記のような寸法を計算します。

- 標身丈(しるしみたけ)

- 衿丈(えりたけ)

- 剣先合標(けんさきあいじるし)

- 流れ寸法(ながれすんぽう)

- 前身頃の斜め寸法

など・・・・

今まで公開したものも含めて、おさらいになるかもしれませんが、少しずつ解説していこうと思います。

今でも残る和服の鯨尺

戦後、日本では世界基準に合わせて、長さでは尺、重さでは貫など昔から使われていた単位:尺貫法が廃止され計量法(メートル法表示)に切り替えられました。以後、公式な書面等では尺貫法での表記は禁止となり、使うと罰金の対象となっています。 しかしながら、木造の住宅建築などではいまだに広く使われています。和裁も同様で・・・・

親が和服裁縫業を営んでいたにもかかわらず、私は着物のことも寸法もちんぷんかんぷんのまま、40数年前に名古屋で修行を始めました。今でも、呉服店では和服仕立ての伝票には鯨尺(くじらじゃく)で表されていますが、修業先ではセンチメートルで仕立てていました。入所当時は、呉服店の伝票寸法の鯨寸法からセンチメートルに換算表を見ながら自分の寸法票に書き写していました。

慣れてくると、いつもの寸法は、換算表を見ずに寸法票にcmで記入出来るようになります。例えば女物きものの袖口は殆どの場合6寸と決まっていますが、センチメートルでは22.7cm、袖丈1尺3寸は49.2cmというように覚えてしまいます。

○決まっていた並寸法

尾張地方の昔、女物きものの並寸法といえば、

身丈4尺(151.5cm)

裄1尺6寸5分(62.5cm)

袖幅8寸5分(32.2cm)

後幅7寸5分(28.4cm)

前幅6寸(22.7cm)

褄下2尺(75.8cm)

繰越5分(1.8cm)

といった具合に決まっていました。(上記の寸法は女性で身長150cm、ヒップが90cm位の方でしょうか)

昔、三河出身の徳川家康とその家臣達は、江戸にその寸法を持ち込んだため、尾張から江戸にかけての関東圏では並寸法が後幅7寸5分、前幅6寸でした。一方京都大阪を中心とする関西圏では、女物並寸法は尾張三河より広く、後幅が8寸になっていました。上方は何でも豪華で贅沢な傾向にあったようです。

今では、オーダーメイドの仕立てなどではヒップやバストなどから細かく割り出す方法で縫製しています。

○メリット・デメリット

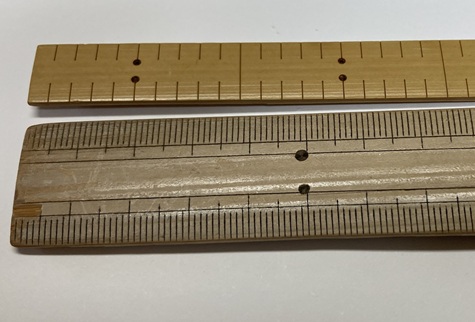

センチメートルのメリットは、最小メモリが1mmで細かな寸法が表現できることです。鯨の最小メモリは1分で約4mm。5mmの表現は、1分強としか表現できません。

一方、鯨のメリットは、年を取ってきて分かったのですが、1mmのメモリが見辛くなり、1分の方がはっきり見えるといったところでしょうか。私は、ケースバイケースで両方を使っています。

尾張はけちくさい?

関西圏は何かと豪華ということですが、昔は赤ちゃんの着物から、そうであったようです。生まれてから、初めて氏神様に参拝するお宮詣り。その時に着る宮参り初着(うぶぎ)は、尾張三河地方は布を節約して、一ッ身と決まっていますが、関西圏では布を多く使う四ッ身が主流だそうです。

畳みの大きさでも広いのは関西間、中くらいの広さは中京間、関東間といった順になります。畳の縁(へり)1つ分くらい違うそうです。現在では、極端なことは出来ませんが、アパートや建て売り住宅で、ちょっと狭くても「この部屋は○畳にしてくれ」といわれると、等分して作ってしまう場合もあるそうです。

そんな尾張三河人はけちくさいかもしれませんが、日頃は倹約して、お金を使うときには、ぱーっと使います。とくに尾張名古屋地方は、結婚には旦那が新居を建て(器を持ち)、中身(家電や家具)は嫁さん持ちといわれ、新居に荷物を入れる際には、新婦の実家から新婦の実家から何台かのトラックに家具や家電を載せ、紅白の幕を掛けて運びました。何台のトラックか?が、ステイタスでした。結婚式当日には、近所に人を集めて、縁側で花嫁姿を披露し、菓子撒きをしてから式場へと向かいました。

あけましておめでとうございます

和服が大好きな皆さま

昨年は、大変お世話になりました。

今年も皆さまが和服を着てHAPPYになる

お手伝いができる和服作りを目指します。

本年もどうぞ宜しくお願いいたします。

紅葉筏?

先日、長野方面へ紅葉を見に行きました。小高い場所のお城跡に紅葉が点々と植えられていました。お堀にかかっている橋から下を見ると、びっしり真っ赤な落ち葉が敷き詰められていました。

春には川や池の水面に桜の花びらがびっしりと浮いている様子を「花筏」と表現します。きものの柄でも「花筏」という文様は、水面に散った花がひとかたまりになって流れてゆく様子を筏に見立てたものや、桜や菊などの折り枝を筏に乗せた文様のことを言います。

では、赤や黄色の落ち葉がびっしりとある様子は「もみじ筏」って言うのかな?と、疑問が涌いてきました。

文様の本で調べてみましたが、「紅葉筏」とか「もみじ筏」、「かえで筏」ということばは出ていませんでした。似たような文様では

- 楓文(かえでもん)

色づく前の青色の葉の場合は青楓・楓文といいます。 - 紅葉文(もみじもん)

楓の葉が赤や黄色、茶色に色づいた物を図案化したもの - 楓樹(かえでき)

楓の木が風にたなびく様子を表現した文様です。 - 流水に紅葉

色づいた紅葉の落ち葉が川を流れていく様子を図案化したもの - 龍田川(たつたがわ)

流水に紅葉をちらした文様は、またの名を龍田川ともいいます。奈良県の生駒山地を流れる龍田川は、紅葉の名所の一つで、文様とされたのは古今和歌集が由来とされています。 - 紅葉格子(もみじごうし)

紅葉の枝を行使に見立て図案化したもの - 光琳紅葉(こうりんもみじ)

江戸中期の画家尾形光琳の作風の文様で、優しい曲線で描かれた紅葉の柄です。他に、光琳梅・光琳菊・光琳松などがあります。

で、最終手段でスマホで検索したら、

俳句の世界では季語として「紅葉筏」「紅葉の筏」「紅葉の川」というのがあるそうです。

他に「紅葉筏」でヒットしたものは和服というか、衣装というか・・・安土桃山時代の物で「角帽子 鶸色地紅葉筏模様:すみぼうし ひわいろもみじいかだもよう」が東京国立博物館の所蔵されています。柄は筏の上部に紅葉が舞っている様子の文様です。

ことばとしては「紅葉筏」はありますが、和服の柄では「紅葉筏」は無いようで、「龍田川」や「流水に紅葉」といった文様などに取って代わっているように思えます。圧倒的に桜の「花筏」が多いように思えます。

※参考書籍:きものの文様(全日本きもの振興会推薦・藤井健三氏監修)

愛知県豊田市小原地区では、11月下旬から12月上旬に花が咲く四季桜が有名です。山野斜面には紅葉の赤と桜の薄ピンクを同時に楽しめる箇所が地区一帯にあるます。この場合、水面に漂う桜の花びらと落ち葉紅葉は「紅葉花筏」といったところでしょうか??