訪問着は振袖の袖丈を短くしたようなきもので、振袖のような柄の配置です。上前(左前)衽から下前まで、また、掛衿から袖まで柄が続いています。それに対して付下げ模様とは、本来、模様付けの方法で、反物のまま、身頃、袖、衿、衽を区分して模様を置き、肩山、袖山を中心にして模様が上向きになるように模様付けされた着尺(きものの反物)の一種です。

訪問着調に上前(左前)、衽を主に模様付けされたものを付下げ訪問着ともいい、訪問着に次ぐ略礼装用として用いられています。

また、肩山、袖山を中心に小紋柄を上向き(振り分け)に配置されたものを付下げ小紋と呼んでいます。(参考:(一社)日本和裁士会編 新版和服裁縫)

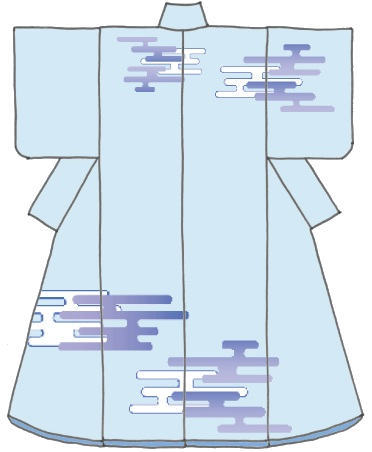

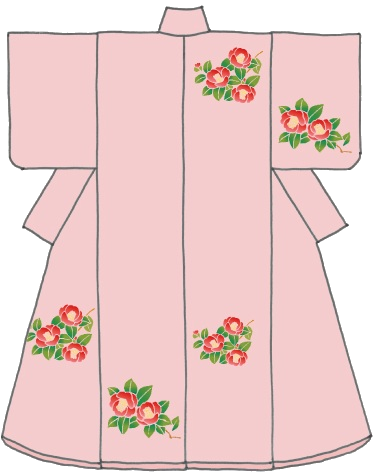

きもので言いますと、衽から前身頃、後身頃へと縫い目にわたって柄があり、柄が一つになるものを「絵羽模様」とか「絵羽:えば」といいます。振袖、留袖、訪問着、付下げは絵羽で、縫い目にわたって柄があり柄が一つになるのは分かっていますので、わざわざ「絵羽の振袖」とか言いません。羽織とかコートは名前だけでは分からないので、柄合わせがあるものは「絵羽の羽織」とか「絵羽織:えばおり」と言っていました。 40年以上前の修行をしていた頃、小紋と思って反物を広げて、傷やシミがないかと検品をしていると、墨打ち(身頃とか袖とかパーツの印)があり、背・脇・衽・掛衿(共衿)・本衿・袖付け全ての柄が合う「総絵羽」だったことがありました。お客様の寸法で柄が合うのか合わないのかなど、時間をかけて一つずつ全ての箇所を確認し、師匠に確認をしながら縫った思い出があります。(下の写真は総絵羽の振袖です)