先日、大島紬の仕立て直しの依頼がありました。お太りになられ、八掛の色がちょっと派手になってきたので、洗い張りをして八掛け取り替えの仕立て直しの依頼です。

早速、解きながら衿肩明きを見てみると、幾度か仕立て直しをされているようですね。洗い張り時に、裂けてしまわないように、糸で綴じて、補強の裏打ちをしました。下の写真は仕立て中の衿肩明きです。

洗い張り品の衿肩明き

写真の通り、3回衿肩明きを切り直していますので、3回以上、仕立て直しているようです。

洋服は仕立て直しが殆ど出来ないのに対して、和服は、縫い代を一切、切り落とさないため、世界中でも類を見ないリサイクル性に優れた衣服で、仕立て直しが可能です。しかしながら、ただ一つ大きく切り込みを入れる箇所は、衿肩明きです。今回は衿肩明きについて、いろんな事をお話ししたいと思います。

(私達が普段行っていることなので、地方や呉服店等によって違います。ご了承ください)

◆繰り越しについて

繰り越しは、女物着物に付いています。通常の男物(とても体格のよい方には少し付けています)や子供物には繰り越しは付けません。

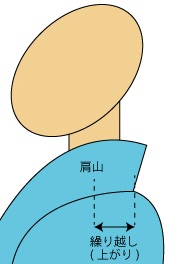

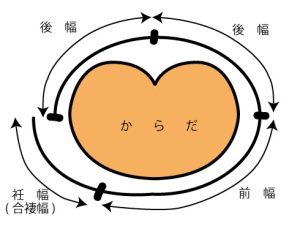

繰り越し

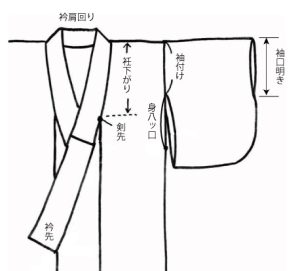

上のイラストのように繰り越しは、肩山(畳山の折)からどれだけ衿が後ろ側にずれているかという寸法で、出来上がり(上がり)寸法と、標付けをする際の繰り越し寸法とがあります。(詳しくは下記注1を参考にしてください)

◆衿肩明きの寸法について

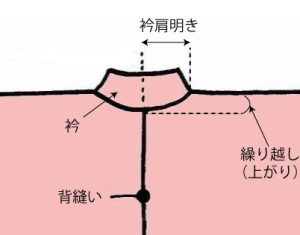

衿肩明きは背縫いからどこまで深く衿が付いているか、という寸法です。

衿肩明きと繰り越し

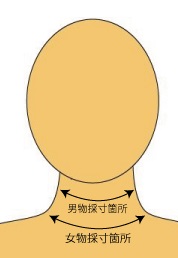

衿肩明きの寸法は通常9.2cm程度で、体型によって変化します。女物の場合、繰り越しをして着用しますので、首の付け根周りを測ってその寸法の1/4します。男物の場合は繰り越しはしないので首の中心を測って1/4します。少々男物の方が衿肩明きは小さめです。

衿肩明き採寸箇所

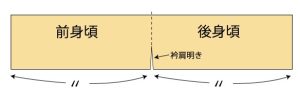

寸法の表し方には3種類あり、私達は出来上がりの衿肩明き寸法を使っています。呉服店や、地方によって様々なようです。

3種類の衿肩明き寸法

◆衿肩明きの切り方について

衿肩明きを切る位置ですが、きものを仕立てるときに、唯一、大きく切り込みを入れる衿肩明きですので、リサイクル性を考えて、無地や小紋のきものの場合、前身頃と後身頃の中心(四ッ山)に衿肩明きの切り込みを入れます。

身頃の中心に衿肩明きの切り込みを入れます。

布の中心に衿肩明きがあるので、女物の場合、繰り越しを付けるために、後身頃を繰り越し分(繰り越し×2)ダブらせて標付けをします。出来上がったきものを見ていただくと分かりますが、後身頃の内揚げが前身頃の内揚げより多いのは、そのためです。

付下げや訪問着などの柄合わせがあるきものは、柄合わせをして、肩山が決まり、肩山から繰り越し分下がった箇所に、衿肩明きの切り込みを入れます。また、紋付きは紋上端からの距離から衿肩明きの位置を決めます。

今まで私が仕事をしてきて、衿肩明きの切り方には、大きく3種類の切り方があるように思います。この切り方によって、衿を付けるカーブの度合いも違ってきます。

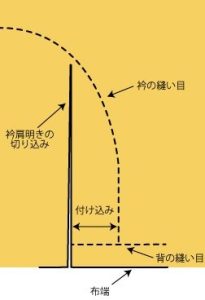

真っ直ぐ切る衿肩明き

真っ直ぐな衿肩明き

この衿肩明きは、真っ直ぐに切り込みを入れますので、前身頃と後身頃を入れ替えたりする場合に都合がよく、仕立て直す場合に一番有効な切り方です。但し、衿肩明きから剣先(衽の一番先端)まで、衿付けが緩やかに、スムーズにカーブを付けないといけないため、衿肩明きの裁ち切りから2cm程度「付け込み」をしないと、うまく衿が付きません。しかも、縫い代が深いため、布地が吊ってしまう場合があります。

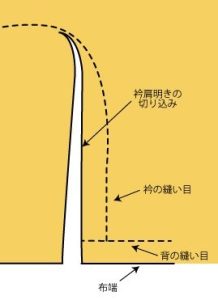

ちょっとカーブを付けた衿肩明き

カーブを付けた衿肩明き

私達が通常、衿肩明きの切り込みを入れている方法です。普通体型の場合、約2cm手前から0.8cmのカーブを付けます。特異体型の場合は少々カーブを大きくします。背では衿肩明き裁ち切りから1cmの深さで衿を付け、衿肩明き先端では0.2cmの深さで縫います。(注1:繰り越し(上がり)は繰り越し+衿付けの縫い代約1cmの寸法です)

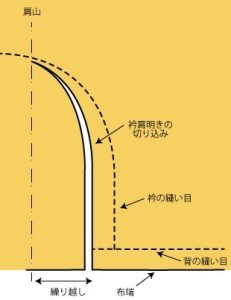

肩山まで切る衿肩明き

肩山まで切る衿肩明き

上のイラストのように、肩山まで衿肩明きを切る切り方があります。仕立て直しがやり辛く、前身頃と後身頃を入れ替える場合では、衿肩明きが向かい合って布地が切り落とされてしまう場合があります。今まで仕事をしてきて、直し物などのきものに多いような気がします。

男物の衿肩明き

男物の場合は、繰り越しが付かないので、真っ直ぐ、あるいは0.2cm程度のカーブを付けて衿肩明きを切っています。

以前、きものを日常着にしている方が、「長襦袢の衿と着物の衿のそぐいが悪い」とおっしゃっていたので、着物と長襦袢を見てみると、衿肩明きや衿の付け方が違っていました。長襦袢の衿付けを直しましたが、同じ仕立屋で作ったものならば、同じ衿付けのカーブで付けますので、そぐいよく着られると思います。

また、浴衣を持ってこられた方に、「衿は角張って付けないでね」と言われたことがあり、大きくカーブを付けて衿肩明きを切って、衿付けをしました。

些細なことかもしれませんが、着る方にとって居心地悪い着物とならないように、寸法見本は出来るだけお預かりするようにしています。