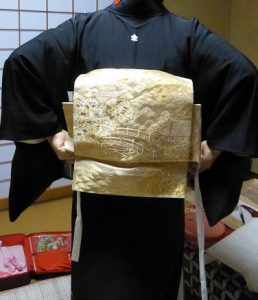

姪っ子の結婚式に招待されました。妻はとても楽しみにしていますが、ちょっと遠方で、しかも朝が早く、着付けに時間をかけられないので、ささっと着付けが出来るように袋帯を作り帯にしました。手(胴)の柄によって、手を右側に出したり、左側に出したりすることが出来ます。

作り帯(袋帯)

作り帯に帯枕・帯揚げをセットします。

作り帯の着付け前の準備

好みの手(胴)幅で折り、帯板を入れてピンチで止めます。

作り帯の着付け前の準備02

帯枕を背負います。

作り帯の着付け01

帯揚げを仮に結びます。

作り帯の着付け02

手(胴)を巻き、先をお太鼓の下に入れます。

作り帯の着付け03

手(胴)を整えて

作り帯の着付け04

垂先の具合を確認して

作り帯の着付け05

帯に付いている紐を結び、帯の下に入れます。

作り帯の着付け06

帯締めを結び・・・・・

作り帯の着付け07

帯枕の紐を整えて結び・・・・・・

作り帯の着付け08

帯揚げも整えて結びます。

作り帯の着付け09

時間短縮することが出来ました!(^^)!

作り帯の着付け10

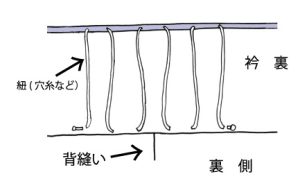

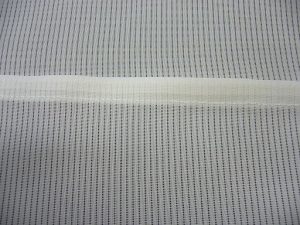

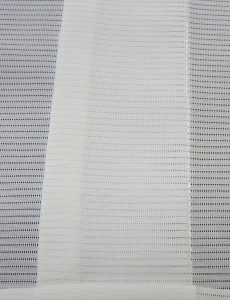

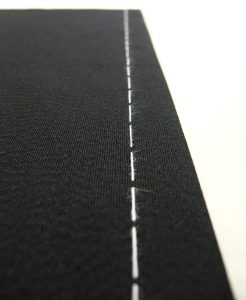

最近、出来上がった袋帯や名古屋帯を切らずに畳んで綴じ付ける作り帯にして欲しいという依頼が多いです。慣れてくれば早く着付けが出来ます。帯結びがネック!という方も多く、特に袋帯はちょっと締めにくい感がありますよね。作り帯、切り帯については以前のブログにも載せましたようにデメリットもあります。

以前、組合で作り帯や、切り帯を取り上げたことがあり、組合員さんに締めていただきましたが、とある方は、「締めにくい」と言われたことがありました。

どんな物でも一長一短ですが、興味のある方は、一度試してみてはどうでしょうか?