ブログ:和裁屋日記

ブログ一覧

こんな浴衣もできます

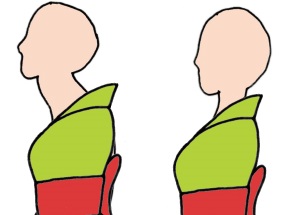

・片身替え浴衣

とある方から、浴衣の仕立て依頼が来ました。一枚は綿絽の浴衣で出来上がっているもので、もう一枚は普通の綿の反物の状態です。この二枚の浴衣を交互にして仕立てて欲しいとのことでした。

右身頃に紺地、左身頃には綿絽の生地で、袖布は身頃と交互になるようにしました。

衽は身頃と同じ生地で、衿は反対の生地を使い

背で布地を入れ替えてあります。

広衿を希望されましたので、裏衿は新モスを使用しています。

素材が大きく違う物は、伸縮率が違いますので出来かねますが、おなじ素材であればこの様な片身替えや腰から下で変化させるのもありですね。お客様とよく相談して、デザインを決めます。

・ネットで購入した綿の生地で

綿生地の製造元でもネット通販されて、比較的安く生地の切り売りをされているようですね。普通の和服の反物の幅は37cm位、大幅物は75cmなど、幅が分かれば、布の長さが分かりますので、無駄がなく仕立てることができます。下の写真も、男物で、縞の合わせ方なども打ち合わせて作りました。

他には変わり種で、ひいきにしているプロ野球の手ぬぐいで作ったという、仕立て屋さんもいます。布生地さえあれば、作ることができます。

浴衣について 寄り道ばなし

・浴衣は縮みます

着ていると裾が上がってくるので少々長めにして自分用に浴衣を仕立て、一度洗濯したら2cmほど縮み、さらに洗濯したらすね毛が見えてしまうほど縮んでしまいました。

また、毎年のお祭りに着たいと、男性用の浴衣を仕立てました。5年後位にその方から身丈が短くなってしまったと連絡が入り、測ってみると10cmほど縮んでいました。仕立てる際に15cmほど腰あたりの「揚げ」とか「内揚げ」といわれる部分に、縫い代を15cmほど入れ、衽や衿などにも身頃の揚げを伸ばした時に、全体が長くできる縫い代を入れておいたので、身丈を直すことができました。

縮むのを防ぐために「水通し」をしたことがありました。「水通し」とか「色止め」とは藍染めなどの染料が衣類や素肌に付かないよう、ある程度落とす作業のことですが、縮むのを防ぐにはあまり効果がなく、やっぱり綿の物は洗濯をすれば縮んでしまいます。

・男物着物の腰揚げの意味

女性はお端折りがありますが、男性の場合、対丈で着ますので仕立てる際にはできる限り腰あたりに縫い代を入れておきます。生地が縮むからという理由の他に、染め直しなどをして女物に作り替えることができる布地の長さで裁断を行うという意味もあります。

・紺色しかなかった浴衣

昔々は浴衣は藍染めで、紺色の柄のみだったようです。私が和裁を習い始めた40年前は、紺地(藍染め)に赤の花柄といった浴衣が多く、布地は「真岡」で厚くて糊気が効いていて堅く、初心者の私は針がすぐ曲がり、手が真っ青になった思い出があります。運針の力を付けるためにはとてもよい素材でした。縫い糸は綿の「太口」で色は白・赤・紺・黒くらいしかなかった様な気がします。

現在では化学染料のプリントでいろんな色が使われ、生地の素材も薄くて柔らかい物が多く、縫い糸には化繊を使っています。

浴衣について

私たちの地方でも梅雨に入りました。空は灰色の日が続き、外に出れば蒸し暑くジメジメして、うっとうしい季節ですね。

7月下旬まで、少し我慢して梅雨が明ければ、からっと晴れた日がやってきます。夏祭りや花火大会など目白押しです。そんな時に着る和服はやはり浴衣(ゆかた)ですね。

浴衣(ゆかた)は昔、入浴時に着た湯帷子(ゆかたびら:帷子とは単衣のこと)が後々転じて入浴後に着られる様になり、浴衣(ゆかた)と呼ばれるようになりました。現在では昼間でも浴衣を着ている方を目にしますが、本来の意味からすると、夕方から夜にかけて着るものです。

木綿の浴衣は肌触りもよく、汗をかいても吸湿性に富み、洗濯をしても丈夫で、染色しやすいというメリットがありますが、シワになりやすく縮み安いことなどが欠点です。

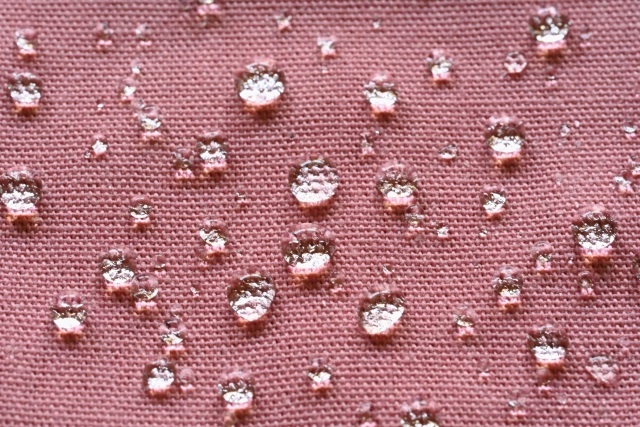

・浴衣に撥水加工?

だいぶ以前、大手呉服店の仕事をしていた頃、浴衣に撥水加工(ガード加工)をした反物が仕立て依頼で届きました。お店に連絡して「浴衣にガード加工ですか?」と聞きましたが、そのまま仕立ててくださいとのこと。ガード加工も売り上げの一部で、何でもガード加工をした時代でした。

・バキバキの浴衣

旅館などで用意されている浴衣(またはねまき)で、糊がとても効いていて、バキバキって音が出そうなほど、はがしながら着た経験があります。クリーニング店でも、分かってないお店では浴衣は糊を効かせてビチビチのぺったんこで、かちかちにするお店も存在していました。

昔は洗濯糊というのを使って浴衣を洗った後に浸して、糊気を効かせましたが、今では簡単なスプレーを使うのも一つの手ではないかなと思います。

連続する柄(柄の合わせ方2)

長方形の連続した柄の着物から袖無しの上っ張りを仕立てました。

背はもちろん、衿も柄を合わせました。

紐の付いているところで継ぎ目が目立たないように衿を継ぎ足して柄を合わせています。

おまけに襠(まち)布も目立たないように合わせてみました。今回は生地が多くあり、ちょうど柄が合うように出来ました。生地があまりにも短い場合などは、バッチリ合わない場合もあります。

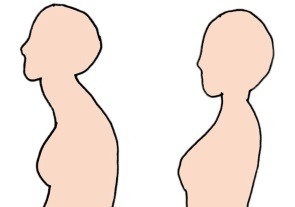

繰越について③

様々な着付け方法があることは聞いていますが、仕立て屋として、背縫いは背骨に沿わせ、腰骨に脇を合わせることが基本となり、後幅、前幅などの寸法が構成され、体型に合わせた寸法を決めることができます。

「きものは風呂敷のようなもの」と言われた方がいます。風呂敷はスイカのような物も一升瓶のような物も綺麗に包むことができます。きものも多少体型の違った方でも綺麗に着付けができます。特に女性はお端折りがあり、多少、融通が効き、長襦袢の衿に着物の衿を沿わせることができますが、あまりにも繰り越し寸法などが違いすぎると、ねじった着方となり、衿周り・胸回りにシワが出てしまいそうですね。基本としては脇や背の位置を決め、衣紋の抜き加減を決めます。それの繰り越し寸法は、普通体型の方は2cm程度(上がり3cm程度)で、少し肩に厚みがある方は3cm程度(上がり4cm程度)、最大で4cm位です。

最近、着物を仕事で着る方が訪れ、若い頃の着物を着てみると衿がガバガバに空いてしまうという相談を受けました。長襦袢は俗に言う「うそつき」の上着と下着に分かれている2ピースの物で、長襦袢の衣紋の抜き加減は自分の着やすいようにできます。きものの衿が浮いてしまうと仰りました。その方は、ご年配で多少お太りですが、年を追う毎に背中が丸くなり、いつものように着ると衣紋の抜き加減が多くなってしまいました。私どもで、繰越直しを少なくして改善されました。