ブログ:和裁屋日記

ブログ一覧

寸法直しについて①

譲ってもらったきものや、古着屋さんやネットから購入したきものなど、寸法直しの依頼が多くなっています。今回から、寸法直しについて説明します。第一回は裄直しについてです。

○裄直し

寸法直しで一番多いのは「裄直し」です。裄を長くするというのがほとんどです。和服の裄は、身長×0.4+2cmを基準とします。お母様のきものであったり、ネットや古着屋さんで購入されたものだったり、きもの以外にもコートであったり、いろいろあります。

裄直しで注意するポイントはいくつかあります。

・縫い代があるのか?

長くする場合、単衣は裏に返せば縫い代の量が分かりますが、袷衣の場合は、指で触って縫い代の量を測り、およその長さを割り出します。一番確実なのは袖付けの縫い目を解き、表生地、裏生地の縫い代の状態(切り込みが入ってないかどうかなど)確認をし、直せるのかどうかを判断します。

また、振袖や訪問着など袖着けに柄がある場合は、布端まで柄があるのか、袖幅と肩幅で直した場合、柄がずれるので、袖を作り直した方がよいのかなど、確認する必要があります。

・肩幅と袖幅のバランス

肩幅だけとか、袖幅だけ直すという場合がありますが、裄寸法は裄=袖幅+肩幅で、割り振りバランスは、袖幅≧肩幅です。袖幅と肩幅が同寸、あるいは袖幅の方を数センチ広くします。例えば袖幅が異様に細かったりしないように気を付けます。

・変色の有無

紫や濃い緑色のきものは、時間が経つと色焼け(薄く変色)してしまいます。寸法を長くしたり広げたりする場合は、変色の程度を確認します。また、表側に色チャコを使った標付けがされている場合もあります。

振り側に表から色チャコ

ひどく色焼けしている場合や色チャコなどの具合を見て、直すのを中止するか、そのまま直すか、色掛け(色の修正)やシミ抜きをしてから直すのか一度お客様と相談をします。

・長襦袢は?

浴衣以外のきものの下には長襦袢を着用します。私どもでは、

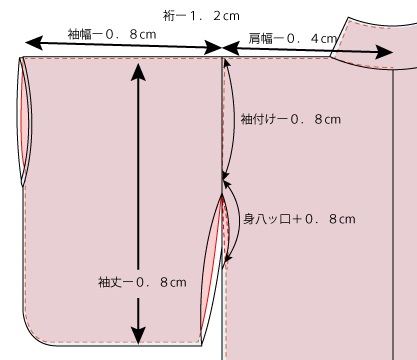

きものの裄寸法―1.2cm=長襦袢の裄寸法

きものの袖幅寸法―0.8cm=長襦袢の袖幅寸法

きものの肩幅寸法―0.4cm=長襦袢の肩幅寸法

を基準にします。(きものの生地が滑りが悪い生地で、長襦袢の生地が大しぼ縮緬など、とても伸びたりする場合、袖幅を上記以上に控えることがあります)

袖の丸みは着物と同寸、または小さな丸みでは丸みを付けない角袖の場合もあります。

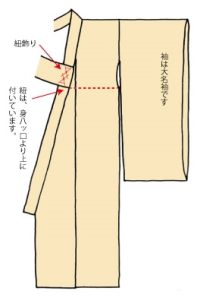

長襦袢控え寸法

長襦袢の裄が着物の裄より長い場合、袖口から長襦袢が出てしまいます。また、トータルの裄が合っていても極端に長襦袢の肩幅が狭く、袖幅が広い場合、袖振りから長襦袢が出てしまいます。裄直しをする場合、基準となるきものの袖幅・肩幅寸法が必要です。体型が変わっても、裄寸法はほとんど変わりません。和服を着慣れている方はいつもの裄寸法が決まっていますが、初心者の方はご自分の寸法をしっかりと決めて、その寸法を基本の寸法にして、これから着られる長襦袢や着物、羽織などの寸法を揃えた方がよいでしょう。

・布幅いっぱい以上の裄直し

布幅一杯以上の裄にする場合、袖に共布で割り布を入れて長くする方法があります。

以前、踊りをされている方の出来上がり袷衣きものの裄直しをしたことがあります。身長の割に長い裄で、踊りで袖口を掴みたいとのことです。裄が72cm、袖幅が約38cmです。反物の幅は約36cmで縫い代が必要なので布幅いっぱいで縫ってもできません。提案させていただいたのが、掛衿を使う方法です。

掛衿は本衿の上に縫い付けてある布で2枚重ねになっています。今回、掛衿の長さが袖丈以上だったので、衿を解き掛衿を使って袖付け側(振り側)に割布として接ぎ足しました。

袖に割布入れ(表側)

裏袖は袖口側に裏地を継ぎ足し、袖を作り直し、裄を直しました。本衿は掛衿の長さで摘み、同じような厚みの布を裏側で重ねます。

袖に割布入れ(裏側)

それ以上長くする裄直しでは、肩幅にも布を継いで長くする方法もあります。いずれも表生地は共布がないとできません。

袖と肩に割布入れ(表側)

テレビなどできものを着られている方の映像を見る時に、ついつい見てしまうのがきものの掛衿など衿元、半えりの出具合、袖口、振りなどです。袖口や振りから長襦袢が出ていると「寸法が合っていないんだな」と、残念な気持ちになってしまいますね。逆に言えば、そのあたりを気を付ければ着姿はきれいになると思います。

女性が上、男性が下 な~んだ?

女性が上・男性が下?

問題:女性が上で、男性が下。何のことでしょうか?

ヒントは羽織や帯などに関係します。

答えは、羽織の衿に付いていて、紐を付ける乳付け(ちつけ)とか紐付けと呼ばれている小布のたたみ方です。私たちはよく「チ」と言っていますが、そのたたみ方が男女によって違います。

女性は上に乗っている布を上向きに、男性はその逆です。

羽織の乳付け

その他にも、子供物のきものには、衿に紐を付けますが、女の子は縫い目を上、男の子は縫い目を下にします。

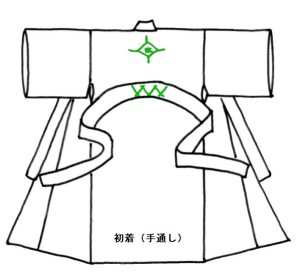

子供物きものの紐付け

帯も同じで、女性が締める名古屋帯で、胴に巻く部分は縫い目が上で「わ」が下(袋帯も同様)ですよね。男性の角帯で二つ折りにするものは、女物の逆で「わ」が上です。「わ」が下側だと引っかかって、ささっと刀が差せないという理由からきています。

和服は、無駄づかいをなくし節約した反物の裁断方法だったり、体型が多少変わっても対応できるように作られています。歴史を見ると、女性達が広い帯が締められるように袖付けが短くなり、お端折りが整いやすいように身八ツ口が作られたなど、いろいろな工夫があって、現在のきものの形があります。でも、近年いろんな意味で男女の壁がなくなってきています。女性だって、お端折りのない男物の様なさっと羽織れるきものの方が簡単なのかもしれません。その意味や理由を知ってこそ、使い勝手がよいお洒落で粋なきものができるかもしれませんね。

子供のきもの⑥(肩腰揚げなど)

これまでに子供物のきものを説明しました。今回は、子供のお祝いに着るきものに施す「揚げ:あげ」について説明します。

以前紹介したように、子供の健やかな成長を願い、様々なお祝いがあります。地方によっても異なりますが、主なお祝い着と肩腰揚げなどは以下のようなものがあります。

・お七夜の祝

生が七日目に行うお祝いで、この日に命名(名前を決める)します。赤ちゃんには、産着を着せる習慣があります。産着(うぶぎ)に揚げはしません。

・お宮詣り

誕生後、初めて氏神様に参拝することを「お宮詣り:おみやまいり」といいます。生後30日前後、あるいは100日目に行うところもあります。この時に着せるのが「宮参り産着」と呼ばれる2枚重ねの掛け着です。この掛け着に揚げはしません。子供を掛け着でくるみ、祖母が抱きかかえ、紐をたすき掛けにして背で結び、紐には狛犬の張り子を付けたりします。この時の2枚重ね掛け着は、三歳のお祝いにも使用できます。

・三歳のお祝い:髪置の祝

主に女の子のお祝いです。この頃から、男女異なる髪型をし始めた儀式がのが始まりです。お宮詣りで使用した2枚重ね掛け着を使用する場合が多いです。

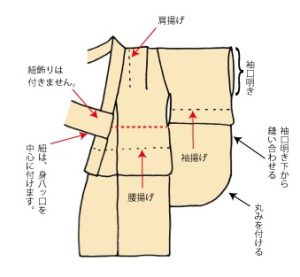

上着はきものに、下着についている朱色の飾り袖を取り、長襦袢として使うことができます。きものも長襦袢も肩腰揚げをし、袖丈が長い場合は袖揚げも行います。掛け着は大名袖なので、丸み(袂丸)を付け袖口明きまで縫い合わせます。紐は紐飾りを取り、約7.5cm幅なので身八ッ口(脇止まり)を紐幅の中心位置に縫い付けます。

長襦袢には半衿を付け、肩腰揚げなどを行い丸みを付けます。帯は軽いしごき程度で、上に被布を着せる方が多いようです。

・五歳のお祝い:袴着の祝

男の子のお祝いです。少年へとうつり初めて袴を着ける儀式で、これ以降は男女別々の衣服を身につける習慣があり、この名残と言われています。五ッ紋付きの羽織と袴を着ます。きものと長襦袢には肩腰揚げ、紐を付け、羽織には肩腰揚げ、袴丈によっては袴揚げをする場合があります。袖は、丸みを付けない角袖とします。

・七歳のお祝い:帯解の祝

女の子のお祝いです。この頃になると、紐付きのきものをやめて、帯を締める儀式で、この名残と言われていますが、きものにも長襦袢にも紐を付ける方は多いです。どちらにも肩腰揚げをする場合がほとんどです。三歳・五歳のお祝いでは、腰揚げの位置は、被布や袴に隠れてしまいますが、七歳のお祝い着は隠れないので、腰揚げの高さによってイメージが変わります。腰揚げは待ち針で仮留めをして全体を見ながら位置を決めます。

・十三詣り

関西で主に女の子のお祝いです。地方によっては男子に褌(ふんどし)を贈る褌祝や、女子に腰巻きを贈る腰巻祝などがあり大人へと成長する区切りの儀式として行われ始めたそうです。本裁ちのきものに肩揚げのみ行い、お端折りをしてきます。ちなみに、舞子さんのきものにも肩揚げをします。

・揚げの種類と方法

・腰揚げ

身丈とは、きものの出来上がった長さのことで、着丈とは、きものを着た状態の長さのことです。着丈は首の付け根から床までの長さを基準として体型などによって加減したり、子供の着丈は身長×0.8で計算することもでき、身丈―着丈が腰揚げ分となります。

腰揚げとは、腰あたりで腰上げ分を摘んで縫いとじすることをいいます。

女の子の三歳のお祝いや、男の子五歳のお祝いでは、被布を着たり袴で腰揚げ摘み上がりの「わ」の位置は見えませんが、女の子七歳のお祝いでは、腰上げの位置によってかわいらしさが変わります。昔は比較的腰上げの「わ」の位置が低かったようですが、最近では大人びた着方で腰上げの「わ」の位置が高いようです。

腰揚げ分の量があまりにも多く腰上げの位置が低くなってしまう場合は、二重揚げをします。

・肩揚げの方法

肩幅の中心を摘まみ山として肩揚げをします。肩揚げをする寸法は実際に測ったり、身長×0.4+2cmで計算することもできます。

・袖揚げの方法

着丈(腰揚げが出来上がった寸法)-袖幅/2より長い場合、袖口より4cm程度の位置で袖揚げをします。

参考資料

- 社団法人日本和裁士会発行 新版和服裁縫下巻

- 社団法人全日本きもの振興会編 きもの文化検定公式教本Ⅰきものの基本

子供のきもの⑤(仕立て例)

子供のきものの裁断方法を説明してきました。先回にも説明したように、様々な裁ち合わせ方法があり、大人物からの仕立て替えや余った布などを使う場合もあり、限られた布の長さで、工夫して、裁ち合わせをして、極力無駄を省いた裁断方法ともいえます。

大人用反物一反で、四ッ身アンサンブル(着物と羽織)

例えば、着尺地(きじゃくじ:きもの用反物)は約12mありますが、半反では一ッ身きものと袖無し羽織ができます。また、一反で元禄袖の四ッ身のきものと羽織(アンサンブル)が作れます。

子供のアンサンブル裁ち

・半反物(5.7m)で一ッ身きもの(元禄袖・筒袖)と袖無し羽織(またはちゃんちゃんこなど)

・一反使い四ッ身きものと羽織(元禄袖・筒袖)

子供の和服は寸法の決まりはあまりありません。身丈は子供の着丈(きものを着た長さ)に1尺(約38cm)加え、裄は2寸5分(約10cm)加えて作り、肩腰揚げを繰り返して、数年間着ていました。

最後に、お子様の身長から、着丈と裄寸法を割り出し、肩腰揚げをします。袖揚げは、引きずってしまう場合に行います。いずれも子供らしい揚げの位置で行います。詳しくは、次回に紹介します。

先日、お祖母様が着た付下げのきものと長襦袢を、7歳用のお祝い着に仕立て替えしました。

身頃は、背と衽付けの柄を合わせ、内揚げの位置で裁ち切り、つなぎ合わせています。

背縫いを深くして、肩に柄が多く出るようにしました。

※注 きものも長襦袢も、大人用に戻すことはできません。

子供用きもの(右肩の柄)

胸の柄も多く出るようにしました。

袖丈は裁ち切りいっぱいで60cm程にできました。

子供用着物(前)

子供きものの種類④(四ッ身~六ッ身)

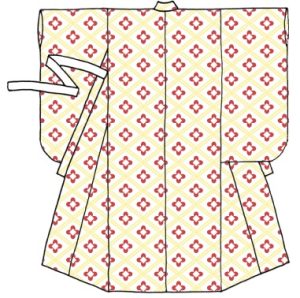

・四ッ身

後身頃の背から衿を取り、前身頃を摘んで衽が付いているように縫い目を立てるのが特徴です。5~6歳頃まで着ることができます。現在では子供物全般のきものはこの方法で作られています。

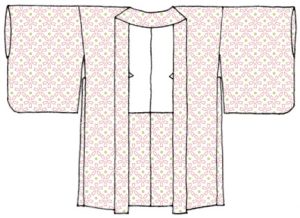

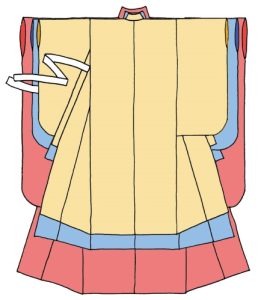

四ッ身女児きもの(長袖)

○四ッ身きもの 並幅物約5.7m

身丈約125cm・袖丈約32cm(元禄袖)

長着以外の四ッ身としては四ッ身羽織、四ッ身被布などがあります。

四ッ身女児羽織(元禄袖)

四ッ身男児羽織(筒袖)

四ッ身被布長袖

四ッ身被布元禄袖

・五ッ身裁ち(大四ッ身裁ち・別衽裁ち)

五ッ身裁ちは前身頃より衿を取り、衽は半幅の布を使って付けます。大人物に近い寸法に作ることができます。

○五ッ身きもの(大四ッ身裁ち・別衽裁ち) 並幅物7.6~8m

満7歳の標準身丈134cm・袖丈36cm(元禄袖)

・六ッ身裁ち(大人用の裁断方法)

六ッ身裁ちは本裁ち(大人用きもの)と同じ方法で裁断し、寸法を子供用紙仕立てる方法で、8歳以上の子供物に用いられる裁断方です。

○六ッ身きもの(大人用の裁断法) 並幅物約12m

四ッ身長袖着物から六ッ身(大人用振袖)までを並べてみると・・・・・

四ッ身祝い着から六ッ身(大人用振袖)を並べてみると