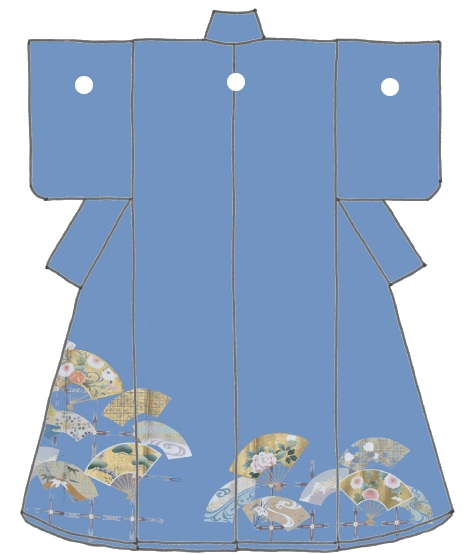

留袖とは

留袖(詰袖)とは、未婚の女性が着る振袖に対して、袖丈の短いきもののことで、既婚女性の礼装用として黒地に五ッ紋付きで、裾模様(袖には柄がありません)の下着や比翼が付いた二枚重ねのきものことをいいます。

黒留袖の他に色留袖もあり、五ッ紋付きにすれば黒留袖と同様礼装用となります。色留袖の三ッ紋付きは、下着(比翼)に色物を使うと略礼装になります。

下着

本来は、留袖や喪服、振袖などの上着の下に、白色や色無地で作った同型のきものを重ねてきていました。その後、時代が進むにつれて簡略化され、下着が裏側にくっついている本比翼となり、更に時間が経つと、生地の長さも短く軽いという理由で、見えるところだけ布が付いている付比翼(半重ね)が殆どとなりました。今までで、更に軽量化される方は、身頃を省き上前衽布(左前衽布)と衿、口・振りという方も少数いました。

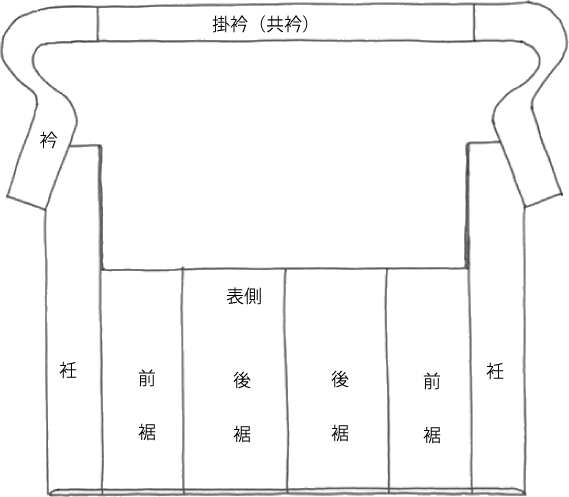

付比翼(半重ね)について

付比翼(半重ね)の身頃は丈が60cm位の腰から下半分の布で、衽布は1m位の布が身頃に付きます。(八掛布が隠れる程度の長さです)衽布の上には、上着と同じ衿が付きます。衿は掛け衿(共衿)が付きます。

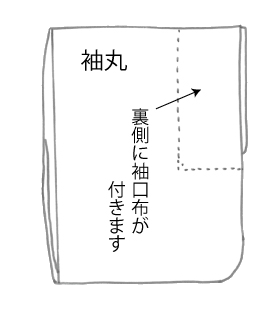

袖口側には「袖口布」、振り側には「振り布」のそれぞれ小布が付く場合と、袖を丸々作り、上着の袖付けに縫い付ける「袖丸」があります。

.png)

更に軽量化される方は、身頃を省き上前衽布(左前衽布)と衿、口・振りという方も少数いました。

.png)

昭和の中期頃には、留袖など式服に下着を着る方や、本比翼にして着られる方も存在していました。昭和後期では留袖の他に喪服や振袖にも付け比翼を付ける方もみえました。平成になる頃には留袖のみに付比翼となり、現在に至ります。(参考:(一社)日本和裁士会編 新版和服裁縫)