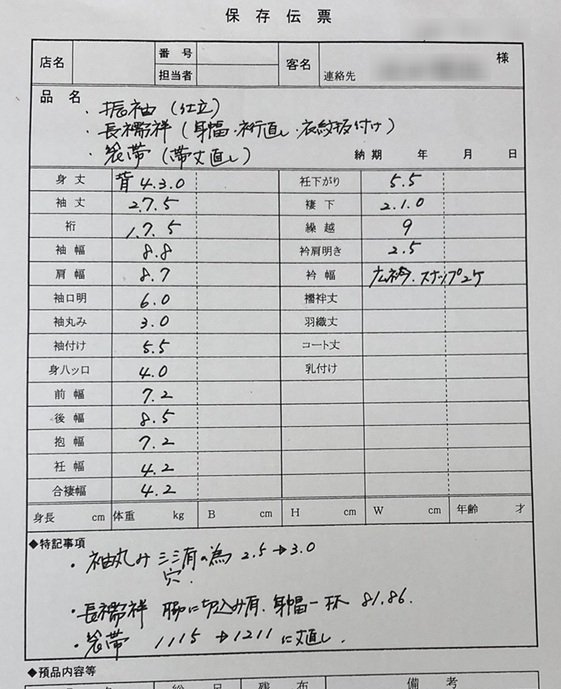

譲ってもらったきものや、古着屋さんやネットから購入したきものなど、寸法直しの依頼が多くなっています。今回から、寸法直しについて説明します。第一回は裄直しについてです。

○裄直し

寸法直しで一番多いのは「裄直し」です。裄を長くするというのがほとんどです。和服の裄は、身長×0.4+2cmを基準とします。お母様のきものであったり、ネットや古着屋さんで購入されたものだったり、きもの以外にもコートであったり、いろいろあります。

裄直しで注意するポイントはいくつかあります。

・縫い代があるのか?

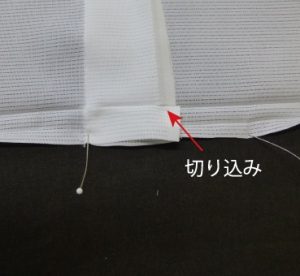

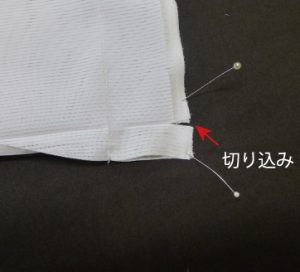

長くする場合、単衣は裏に返せば縫い代の量が分かりますが、袷衣の場合は、指で触って縫い代の量を測り、およその長さを割り出します。一番確実なのは袖付けの縫い目を解き、表生地、裏生地の縫い代の状態(切り込みが入ってないかどうかなど)確認をし、直せるのかどうかを判断します。

また、振袖や訪問着など袖着けに柄がある場合は、布端まで柄があるのか、袖幅と肩幅で直した場合、柄がずれるので、袖を作り直した方がよいのかなど、確認する必要があります。

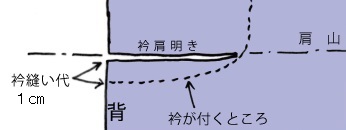

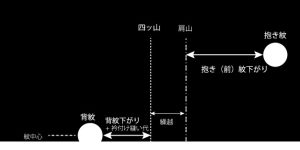

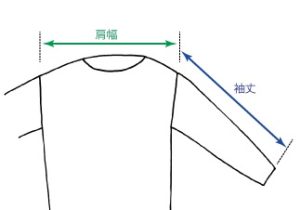

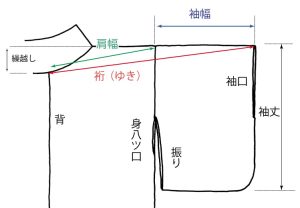

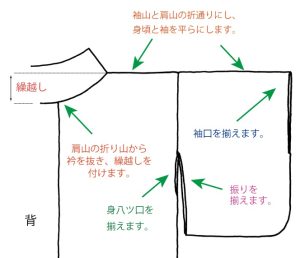

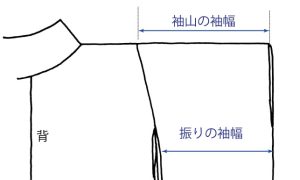

・肩幅と袖幅のバランス

肩幅だけとか、袖幅だけ直すという場合がありますが、裄寸法は裄=袖幅+肩幅で、割り振りバランスは、袖幅≧肩幅です。袖幅と肩幅が同寸、あるいは袖幅の方を数センチ広くします。例えば袖幅が異様に細かったりしないように気を付けます。

・変色の有無

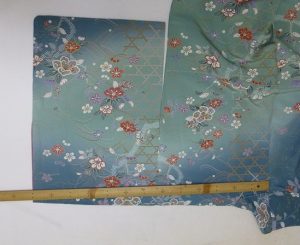

紫や濃い緑色のきものは、時間が経つと色焼け(薄く変色)してしまいます。寸法を長くしたり広げたりする場合は、変色の程度を確認します。また、表側に色チャコを使った標付けがされている場合もあります。

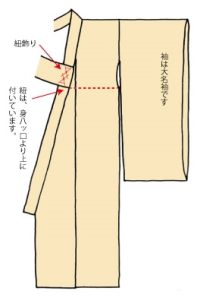

振り側に表から色チャコ

ひどく色焼けしている場合や色チャコなどの具合を見て、直すのを中止するか、そのまま直すか、色掛け(色の修正)やシミ抜きをしてから直すのか一度お客様と相談をします。

・長襦袢は?

浴衣以外のきものの下には長襦袢を着用します。私どもでは、

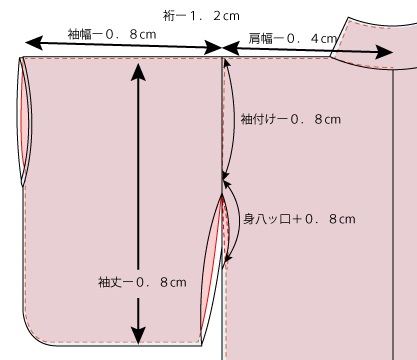

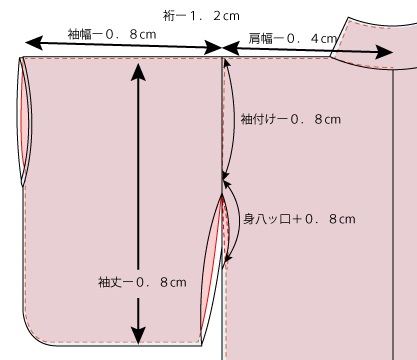

きものの裄寸法―1.2cm=長襦袢の裄寸法

きものの袖幅寸法―0.8cm=長襦袢の袖幅寸法

きものの肩幅寸法―0.4cm=長襦袢の肩幅寸法

を基準にします。(きものの生地が滑りが悪い生地で、長襦袢の生地が大しぼ縮緬など、とても伸びたりする場合、袖幅を上記以上に控えることがあります)

袖の丸みは着物と同寸、または小さな丸みでは丸みを付けない角袖の場合もあります。

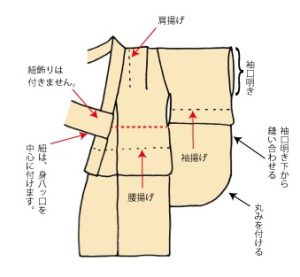

長襦袢控え寸法

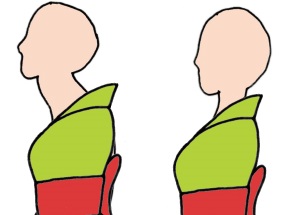

長襦袢の裄が着物の裄より長い場合、袖口から長襦袢が出てしまいます。また、トータルの裄が合っていても極端に長襦袢の肩幅が狭く、袖幅が広い場合、袖振りから長襦袢が出てしまいます。裄直しをする場合、基準となるきものの袖幅・肩幅寸法が必要です。体型が変わっても、裄寸法はほとんど変わりません。和服を着慣れている方はいつもの裄寸法が決まっていますが、初心者の方はご自分の寸法をしっかりと決めて、その寸法を基本の寸法にして、これから着られる長襦袢や着物、羽織などの寸法を揃えた方がよいでしょう。

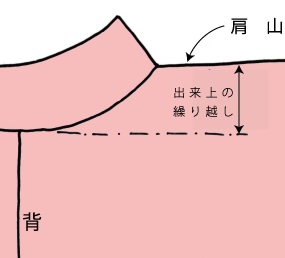

・布幅いっぱい以上の裄直し

布幅一杯以上の裄にする場合、袖に共布で割り布を入れて長くする方法があります。

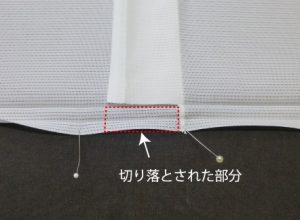

以前、踊りをされている方の出来上がり袷衣きものの裄直しをしたことがあります。身長の割に長い裄で、踊りで袖口を掴みたいとのことです。裄が72cm、袖幅が約38cmです。反物の幅は約36cmで縫い代が必要なので布幅いっぱいで縫ってもできません。提案させていただいたのが、掛衿を使う方法です。

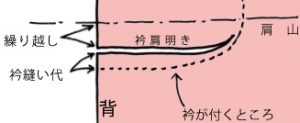

掛衿は本衿の上に縫い付けてある布で2枚重ねになっています。今回、掛衿の長さが袖丈以上だったので、衿を解き掛衿を使って袖付け側(振り側)に割布として接ぎ足しました。

袖に割布入れ(表側)

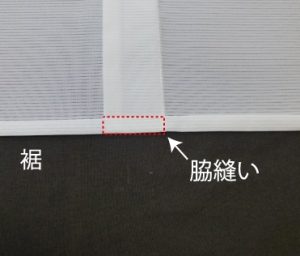

裏袖は袖口側に裏地を継ぎ足し、袖を作り直し、裄を直しました。本衿は掛衿の長さで摘み、同じような厚みの布を裏側で重ねます。

袖に割布入れ(裏側)

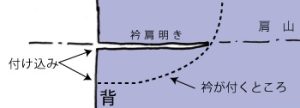

それ以上長くする裄直しでは、肩幅にも布を継いで長くする方法もあります。いずれも表生地は共布がないとできません。

袖と肩に割布入れ(表側)

テレビなどできものを着られている方の映像を見る時に、ついつい見てしまうのがきものの掛衿など衿元、半えりの出具合、袖口、振りなどです。袖口や振りから長襦袢が出ていると「寸法が合っていないんだな」と、残念な気持ちになってしまいますね。逆に言えば、そのあたりを気を付ければ着姿はきれいになると思います。