一言で「袴」と言っても、いろんな袴があります。一般の方が多く着用されている袴として男袴、女性では卒業式で着られる女袴でしょうか。

男袴は大別すると「行燈袴:あんどんばかま」と「襠付袴:まちつきばかま=馬乗り袴)」です。畳んである状態では殆ど一緒ですが、行燈袴はスカートのような形で、襠付袴は股が付いていてキュロットスカートのような形です。

着用時、襠付袴は股が付いているのでお手洗いが少々不憫です。でも、一般的には襠付袴に対して行燈袴は式服としては少々略式とされています。

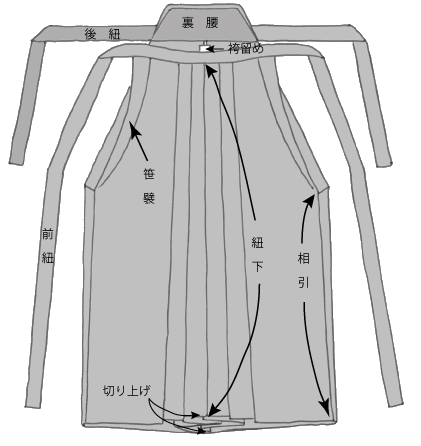

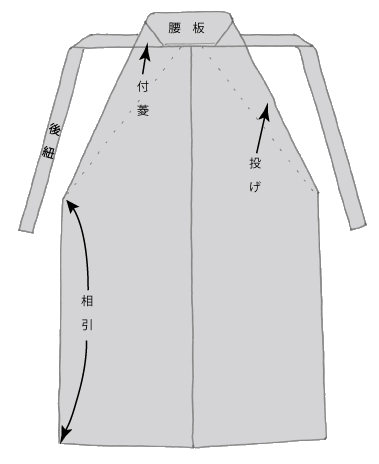

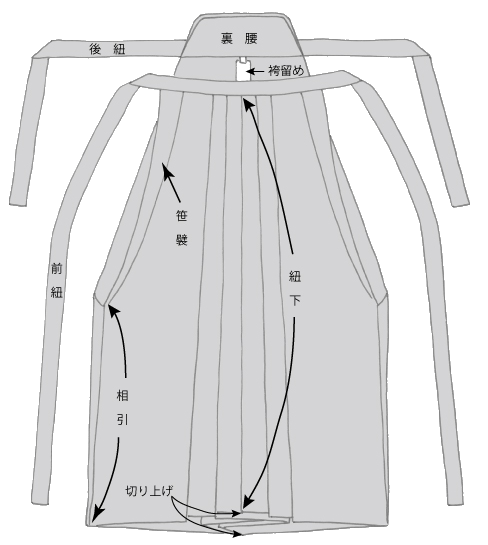

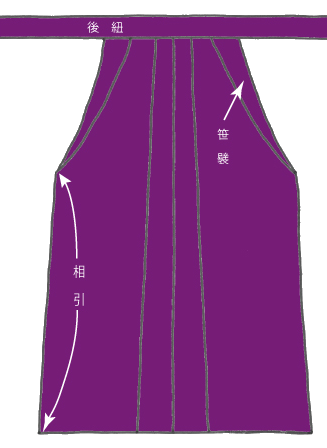

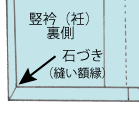

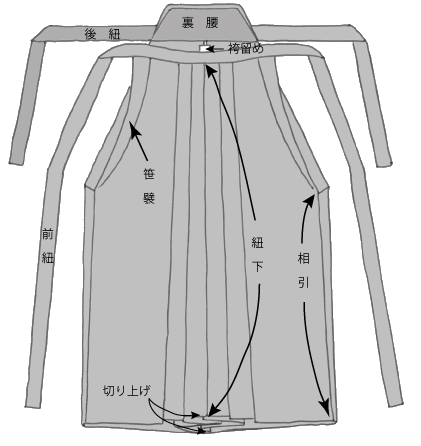

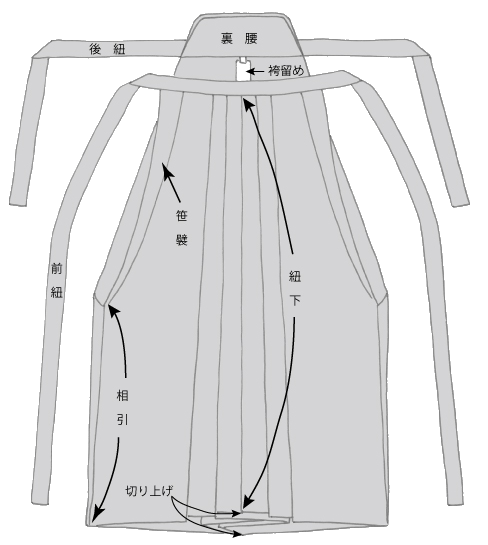

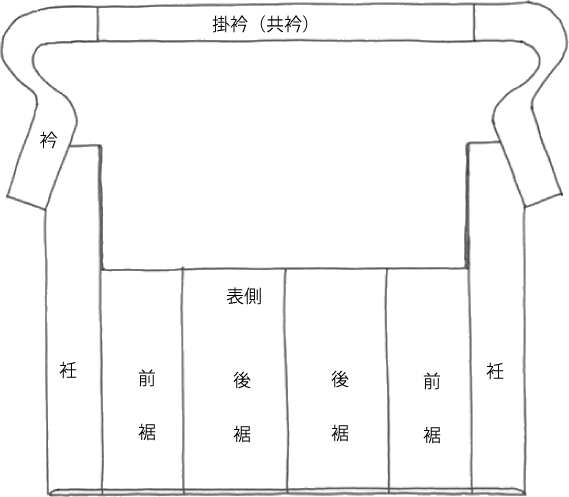

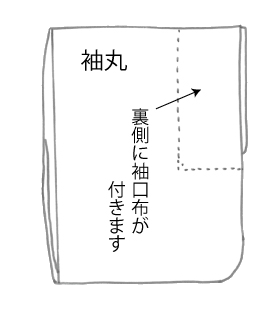

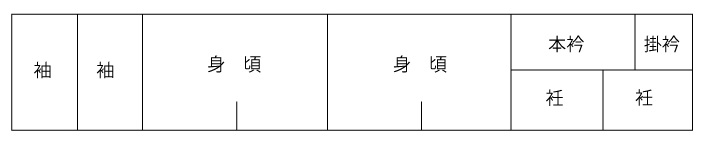

袴の特徴としては行燈袴も襠付き袴も同じで、

- 前の襞(ひだ)が5で、後は1つです。

- 前身頃には「笹:ささひだ」、後身頃には「投げ:なげ」が付きます。

- 後身頃丈は紐下(前身頃丈)より長くします。

- 裾では「切り上げ」が付きます。

- 前身頃の紐は、少々カーブして付けます。

- 前紐、後紐の幅は同寸です。後の腰板は厚紙を貼り合わせたものを使っています。

などが挙げられます。

他には襠付き袴で「仕舞袴:しまいばかま」があります。

能や狂言の中で舞うときに着用する袴で動作をしやすくするためや、舞う姿を美しくするために普通の襠付袴と比べていくつか違いがあります。

- 一の襞(ひだ)が浅く内側を綴じ付ける。

- 相引が低い

- 襠高が高めである。

- 後の腰板を木製のものにする

など、様々な流派によって寸法などに違いがあります。

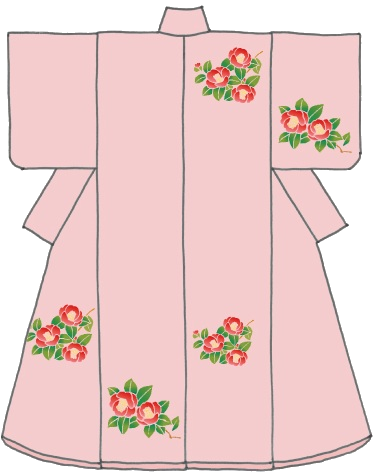

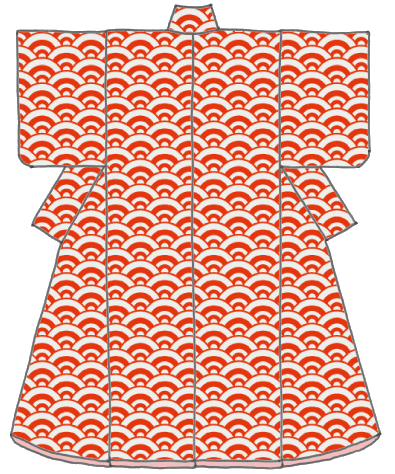

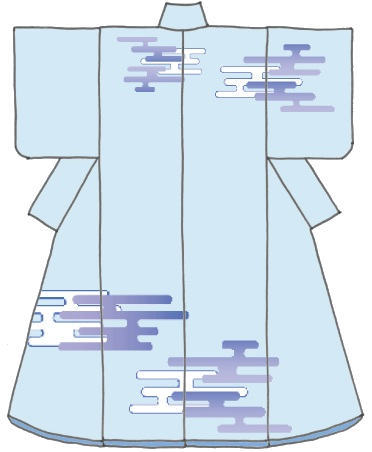

女袴はもともと平安時代の紅袴(くれないはかま)で別名緋袴(ひのはかま)とも言い、神社の巫女さんが着用している朱地の袴のようなものでした。現在の形になったのは明治20年頃の華族女学校の制服として採用された行燈式のものがそのまま受け継がれています。その後、女生徒が着用する、ひだが多いセーラー服のスカートとなったそうです。

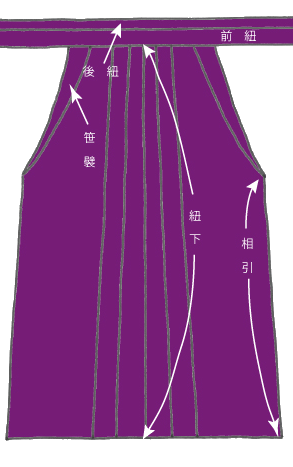

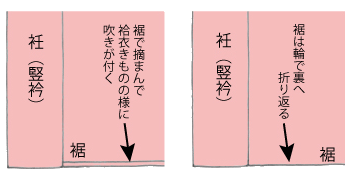

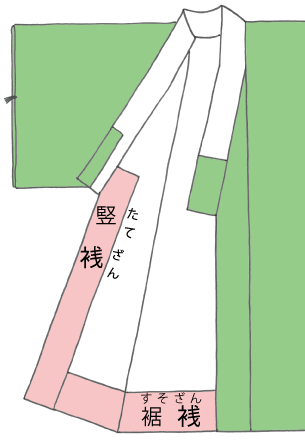

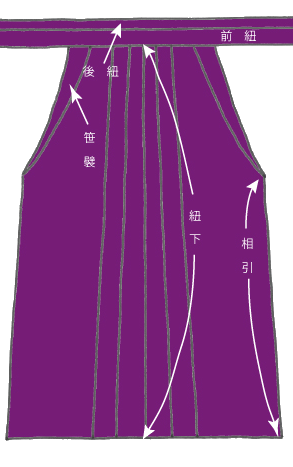

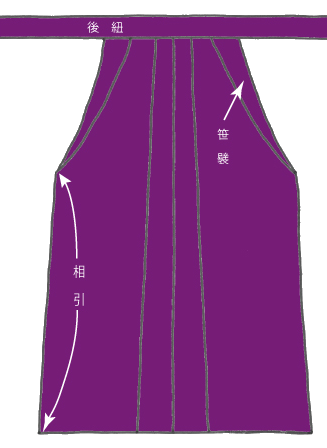

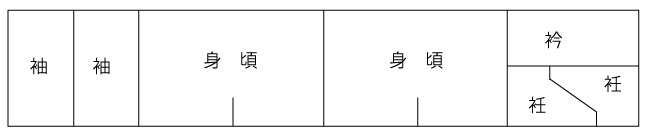

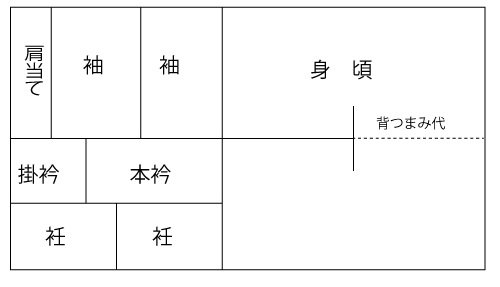

女袴の特徴は

- 一般的に前襞は5で、後は3つです。

- 前後共に笹襞が付きます。

- 前と後の丈は同じで紐は真っ直ぐに付きます。

- 後紐は前紐より太くします。

- 「切り上げ」を付けない

- 後紐の中に後腰幅の部分に厚紙を入れる。

などが挙げられます。

ほか、庶民の仕事着として発展した山袴があり、地層農村部の仕事着です。モンペ、軽杉(かるさん)、裁付(たっつけ)などと呼ばれ形や名称など様々なものが男女共に用いられています。(遠山庫太郎遺作集より)

.jpg)

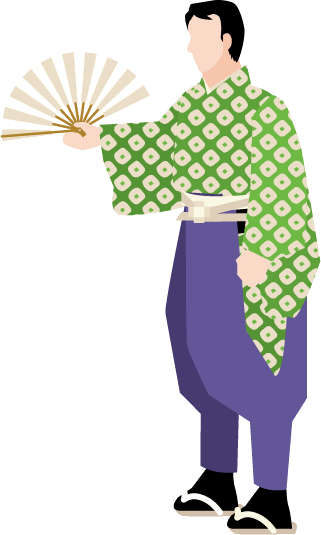

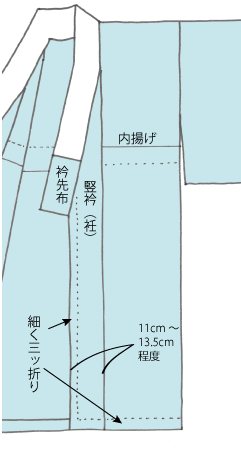

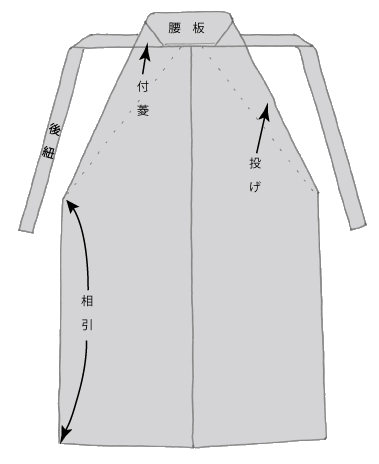

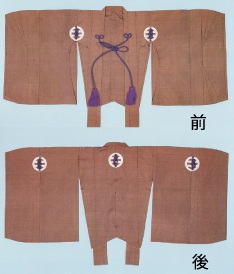

大相撲では、多くの袴を見ることができます。行司さんが着ている衣装は「直垂:ひたたれ」でしょうか?

上下で直垂といいますが、袴は行司袴で「指袴」でしょうか?ズボンのような?襠付き袴です。序の口の行司さんは、丈が短い袴を着用されていますが、裾に紐が付いていて、膝下でしばって留めています。

また、背中にスポンサーの名前がプリントされているきものを着て、呼び出しやホウキなどを持っている方の袴は裁付(たっつけ)袴で脇が大きく開いているのが特徴です。

.jpg)

どの袴も前の襞数は5ないし3で、後は1つです。裾をしばったり、スネに布を付けたりして作業がしやすいように改良されています。

他には、小袴、長袴、大口袴、給仕袴、神宮袴などがあります。

(参考:(一社)日本和裁士会 新版和服裁縫)

袴の仕立て代はこちらをクリックして下さい。

.jpg)

.jpg)

.png)

.png)

.jpg)

.jpg)