小紋とは

小紋とは大紋や中形に対する呼び名で、一面に細かい文様を型染めされたもののです。絵羽模様(縫い目にわたって柄が続くもの)に対して区別する意味も含め、総柄の染め着尺地の総称を小紋と呼んでいます。また、和服の種類と合わせて呼ぶことも多く、たとえば「小紋のきもの」とか「小紋の羽織」とか言います。小っちゃな柄のことを指して言います。

代表的なものは、江戸時代の武士の裃(かみしも)から発達した江戸小紋があります。

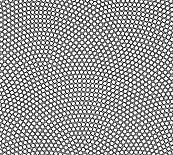

江戸小紋は細かい柄を彫った型紙を使い一色染めしたもので、その型紙は三重県の伊勢型紙を使用します。代表的な柄は青海波のような「鮫(錐:きり)」、

細かな点を並べた「行儀」、

細かな四角を並べた「通し」

などが有名で、他にもからせみ、静御前、業平菱などがあり、それらを組合わせた柄もあります。

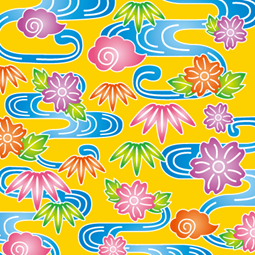

また、沖縄の紅型(びんがた)など、種類は多いです。(他、型小紋・ローケツ小紋・手差し小紋・摺り小紋・更紗小紋・藍染め小紋などがあります)

大紋(だいもん)とは

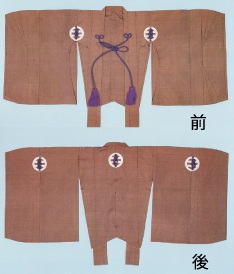

小紋に対して大紋は映画などの「忠臣蔵」で浅野内匠頭が吉良上野介に斬りかかった松の廊下のシーンがあり、着ていた装束は長袴と大紋姿が印象的で、紋を大きく染め抜いたものです。「紋」とは柄・デザインという意味があり「大紋」は大きな柄なのでしょうか。(下の写真は上着です。遠山庫太郎遺作集より)

中形(ちゅうがた)とは

小紋に対して中形とは本来、小紋や大紋に対する中形文様のことですが、素肌に着る木綿藍染めの単衣のことも中形と言っていたようです。江戸時代後期「天保の改革」で庶民には絹布使用を禁じたため、真岡木綿による中形染めが発達し、デザインも洗練され藍染め一色が江戸町人の生活に広まったとされています。

代表的なものでは、浴衣に多く染められる「長板中形」、手ぬぐいなどを染める技法で「折付中染中形」などがあります。

小紋に対し対し反物を一色に染めたものを色無地といいます。

紬とは

紬は、昔は真綿や屑繭を指先でつむぎ糸を作り、手織機で織り上げたもので、現在では機械つむぎが主流です。代表的なものでは高級品の結城紬・大島紬や、黄八丈・白山紬・飯田紬など種類や産地も多様です。一部を除き、街着やおしゃれ着として着用されます。下の写真は紬生地です。(参考:(一社)日本和裁士会編 新版和服裁縫上巻)

.png)

.png)